- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Явление выстрела и его периоды

При выстреле из стрелкового оружия происходят следующие явления. От удара бойка по капсюлю боевого патрона, досланного в патронник, взрывается ударный состав капсюля и образуется пламя, которое через затравочное отверстие в дне гильзы проникает к пороховому заряду и воспламеняет его.

В результате давления газов на дно пули она сдвигается с места и врезается в нарезы; вращаясь по ним, продвигается по каналу ствола с непрерывно возрастающей скоростью и выбрасывается наружу по направлению оси канала ствола. Давление газов на дно гильзы вызывает движение оружия (ствола) назад.

От давления газов на стенки гильзы и ствола происходит их растяжение (упругая деформация), и гильза, плотно прижимаясь к патроннику, препятствует прорыву пороховых газов в сторону затвора. Одновременно при выстреле возникает колебательное движение (вибрация) ствола и происходит его нагревание. Раскалённые газы и частицы несгоревшего пороха, истекающие из канала ствола вслед за пулей, при встрече с воздухом порождают пламя и ударную волну, которая является источником звука при выстреле.

Интересно

В момент выстрела из автоматического оружия, устройство которого основано на принципе использования энергии пороховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола (например, автомат и пулемёты Калашникова, снайперская винтовка Драгунова), часть пороховых газов, после прохождения пулей газоотводного отверстия, устремляется через него в газовую камеру.

Ударяет в поршень и отбрасывает поршень с затворной рамой (толкатель с затвором) назад. При этом происходит отпирание затвора, сжимается возвратная (возвратно-боевая) пружина, а затвор извлекает из патронника гильзу. При движении затворной рамы вперёд под действием сжатой пружины затвор досылает очередной патрон в патронник и вновь запирает канал ствола.

При выстреле из пистолета Макарова, автоматического пистолета Стечкина давление газов через дно гильзы передаётся на затвор и вызывает движение затвора с гильзой назад. Отходя назад, затвор сжимает возвратно-боевую пружину, затем под действием энергии сжатой пружины он возвращается вперёд и досылает очередной патрон в патронник, т. е. для автоматического перезаряда оружия используется энергия отдачи.

При сгорании порохового заряда примерно 25–35 % выделяемой энергии затрачивается на сообщение пуле поступательного движения (основная работа); 15–25 % энергии – на совершение второстепенных работ (врезание и преодоление трения пули при движении по каналу ствола; нагревание стенок ствола, гильзы и пули; перемещение подвижных частей оружия, газообразной и несгоревшей частей пороха); около 40 % энергии не используется и теряется после вылета пули из канала ствола.

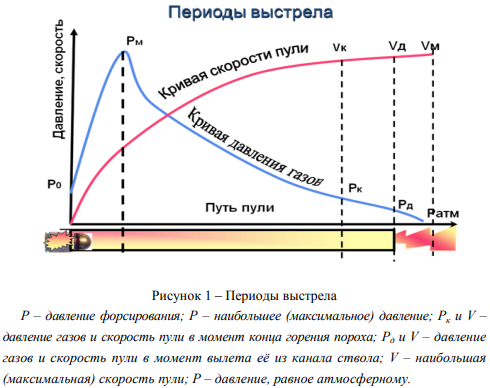

Выстрел происходит в очень короткий промежуток времени (0,001–0,06 с). При этом следует выделить у него четыре периода: предварительный; первый, или основной; второй; третий, или период последействия газов (рисунок 1).

Предварительный период длится от начала горения порохового заряда до полного врезания оболочки пули в нарезы ствола. В течение этого периода в канале ствола создаётся давление газов, необходимое для того, чтобы сдвинуть пулю с места и преодолеть сопротивление её оболочки при движении по стволу. Это давление называется давлением форсирования и достигает 250–500 кг/см2.

Горение порохового заряда в этот период происходит в постоянном объёме, оболочка врезается в нарезы мгновенно, а движение пули начинается сразу же при наступлении в канале ствола давления форсирования

Первый, или основной, период длится от начала движения пули до момента полного сгорания порохового заряда. В этот период горение порохового заряда происходит в быстро изменяющемся объёме. В начале периода, когда скорость движения пули по каналу ствола ещё невелика, количество газов растёт быстрее, чем объём запульного пространства (пространство между дном пули и дном гильзы), давление газов быстро повышается и достигает наибольшей величины (например, у стрелкового оружия под патрон обр. 1943 г. – 2800 кг/см2, а под винтовочный патрон – 2900 кг/см2). Это давление называется максимальным давлением.

Оно создаётся у стрелкового оружия при прохождении пулей 4–6 см пути. Затем, вследствие быстрого увеличения скорости движения пули, объём запульного пространства увеличивается быстрее притока новых газов, и давление начинает падать, к концу периода оно равно примерно 2/3 максимального давления.

Второй период длится от момента полного сгорания порохового заряда до вылета пули из канала ствола. С началом этого периода приток пороховых газов прекращается, однако сильно сжатые и нагретые газы расширяются и, оказывая давление на пулю, увеличивают скорость её движения. Спад давления во втором периоде происходит довольно быстро и у дульного среза – дульное давление – составляет у различных образцов оружия 300–900 кг/см2. Скорость пули в момент вылета её из канала ствола (дульная скорость) несколько меньше начальной скорости.

Интересно

У некоторых видов стрелкового оружия, особенно короткоствольных (например, пистолет Макарова), второй период отсутствует, так как полного сгорания порохового заряда к моменту вылета пули из канала ствола фактически не происходит.

Третий период, или период последействия газов, длится от момента вылета пули из канала ствола до момента прекращения действия пороховых газов на пулю. В течение этого периода пороховые газы, истекающие из канала ствола со скоростью 1200–2000 м/с, продолжают воздействовать на пулю и сообщают ей дополнительную скорость. Наибольшей (максимальной) скорости пуля достигает в конце третьего периода на удалении нескольких десятков сантиметров от дульного среза ствола. Этот период заканчивается в тот момент, когда давление пороховых газов на дно пули уравновешивается сопротивлением воздуха.

Статьи по теме

- Психологическая подготовка стрелка

- Приёмы и правила стрельбы из пистолета Макарова

- Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия

- Организация и проведение стрельб

- Учёт, хранение и сбережение оружия и боеприпасов

- Вероятность попадания

- Явление рассеивания и его причины

- Влияние условий стрельбы на полёт пули

- Траектория и её элементы

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)