- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Типы акцентуации характера

Акцентуация означает чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с психопатиями.

Но в отличие от психопатий, акцентуации характера свойственна уязвимость личности по отношению не к любым, а лишь к определенного рода психотравмирующим воздействиям, адресованным к так называемому «месту наименьшего сопротивления» данного типа характера, при сохранении устойчивости к другим.

Акцентуированные личности не следует рассматривать в качестве патологических.

Интересно

Термин «акцентуация» впервые был введен в 1964 году немецким психиатром и психологом Карлом Леонгардом (1904–1988). Он разработал известную классификацию акцентуированных личностей.

Кроме того, широкое распространение имеет классификация акцентуаций характера известного отечественного психиатра, основоположника подростковой психиатрии, профессора Александра Евгеньевича Личко (1926–1994). Несмотря на некоторые различия, и в том, и другом подходе сохраняется общее понимание смысла акцентуаций.

Различия между между акцентуацией личности и личностным расстройством:

- Во-первых, в плане воздействия на определенную сферу жизни, акцентуация проявляется в специфических стрессовых и кризисных ситуациях, затрагивающих одну сферу жизни, в то время как расстройство личности затрагивает все сферы жизни человека.

- Во-вторых, применительно к фактору временного порядка, акцентуации характера чаще всего проявляются в подростковом и изредка в зрелом возрасте, а развитие серьезных психических расстройств, как правило, может проявляться в последующей и более взрослой жизни человека.

- В-третьих, применительно к вопросу социальной адаптации, при личностном расстройстве проявляется эффект социальной дезадаптации, то есть частичной или полной утрате индивидом способности адаптироваться к условиям социальной среды, в то время как акцентуация, в отличие от расстройства личности, не мешает человеку адаптироваться в социуме и быть его полноправным членом, а если и «выбивает» его из обычного уклада жизни, то на короткий период времени.

Акцентуации характера могут быть толчком к формированию психопатии только в том случае, когда травмирующие факторы и воздействие слишком сильны и длительны. Отмеченное негативное воздействие может спровоцировать резкие эмоциональные реакции личности и ее нервозность.

Согласно концепции К. Леонгарда, в структуре личности некоторые акцентуированные черты в большей степени определяются особенностями темперамента, и особенностями характера.

Поскольку четкой границы между темпераментом и характером не существует, вне зависимости от природы акцентуированной черты К. Леонгард употребляет термин «акцентуированная личность».

О характере он чаще упоминает при описании демонстративных, педантичных, застревающих и возбудимых личностей. О темпераменте – при описании личностей гипертимных, дистимных, циклотимных, экзальтированных, тревожных и эмотивных.

Выделение черт темперамента и характера в структуре личности имеет значение с точки зрения факторов, влияющих на формирование акцентуаций.

В случае темперамента преобладают врожденные, генетически обусловленные факторы, в случае характера – факторы социального окружения, которые можно принять во внимание и хотя бы частично откорректировать в процессе обучения, воспитания и трудовой деятельности.

Тип личности выделяется на основании преобладающей по своей выраженности акцентуированной черты.

При этом особенности поведения людей разных типов соответствуют наиболее ярким проявлениям соответствующих черт:

- Застревающий тип отличается длительностью переживаний какоголибо чувства, настойчивостью, упрямством, трудностями при переключении с одной проблемы на другую.

При этом застревающий тип обладает высоким самомнением, повышенной чувствительностью к несправедливости, недоверчивостью.

- Демонстративный тип отличается эгоцентричностью, жаждой признания, оригинальностью, стремлением произвести эффект.

Для него характерна тенденция к вытеснению неприятных событий, богатая фантазия, лживость, притворство, авантюризм, проявление артистических способностей.

- Педантичный тип отличается преувеличенной аккуратностью, плохой переключаемостью с одной проблемы на другую.

Он всегда жестко следует плану, при его нарушении испытывает раздражение.

- Возбудимый тип отличается агрессивностью, упрямством, раздражительностью, властностью, требовательностью, неуживчивостью, неудержимостью.

Для данного типа характерна повышенная конфликтность, грубость.

- Гипертимный тип отличается активностью, энергичностью, оптимизмом, беззаботностью, многосторонними способностями.

При этом для таких людей характерна тенденция «разбрасываться», не доводить начатое дело до конца, склонность к риску и новизне. Гипертимы плохо переносят критику в свой адрес, бурно переживают неудачи. Их тяготит одиночество, стремятся к лидерству.

- Дистимный тип отличается серьезностью, частой подавленностью настроения, предчувствием неприятностей.

Люди этого типа часто проявляют медлительность, слабость волевого усилия, для них характерна заниженная самооценка.

- Циклотимный тип отличается чередованием приподнятого и депрессивного настроения.

В период подъема люди этого типа ведут себя как гипертимы, в период спада – как дистимы.

- Экзальтированный тип отличается склонностью приходить в состояние восторженного возбуждения по незначительному поводу и впадать в отчаяние в результате разочарований.

Для людей этого типа характерны страстность, полярность чувств (любовь и ненависть, восторг и отчаяние), самая сильная любовь возникает в тех случаях, когда любящий не встречает взаимности.

- Эмотивный тип отличается тонкостью эмоциональных реакций, проницательностью, гуманностью, отзывчивостью.

Как правило, представители этого типа не претендуют на лидерство.

- Тревожный тип отличается ощущением беспокойства, внутренней напряженности, склонен ожидать неприятности.

Для людей данного типа характерны постоянные сомнения в правильности своих поступков и мыслей, а также обостренное чувство собственной неполноценности (чаще всего необъективное, не соответствующее истинным качествам личности).

- Экстравертированный тип отличается высокой контактностью, широким кругом друзей и знакомых.

Такие люди словоохотливы до болтливости, открыты для любой информации. Они легко поддаются влиянию, в общении предпочитают уступать роль лидера другим.

Для экстравертов также характерна необдуманность поступков, легкомыслие, страсть к развлечениям, склонность к распространению сплетен и слухов.

- Интровертированный тип.

Люди этого типа характеризуются низкой контактностью, замкнутостью, оторванностью от реальности, склонностью к философствованию. Любят одиночество, редко вступают в конфликты и то, только при попытке других бесцеремонно вмешаться в их личную жизнь. Их отличает сдержанность, наличие твердых убеждений, принципиальность, а также упрямство, ригидность мышления, упорное отстаивание своих идей.

Типы акцентуации характера по А.Е. Личко А. Е. Личко разделял позицию К. Леонгарда в той ее части, где речь ведется об акцентуациях как о крайних вариантах нормы, однако считал, что правильнее было бы говорить не об акцентуированных личностях, а об акцентуациях характера.

Он обратил внимание на то, что чрезмерное усиление отдельных черт характера, при котором наблюдаются не выходящие за пределы норм отклонения в поведении человека, граничащие с патологией, чаще всего наблюдаются в подростковом и юношеском возрасте.

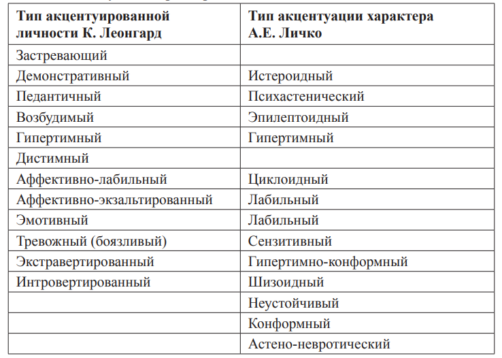

Систематика типов характера предназначена для подросткового возраста и описывает типы, которые в детском возрасте еще не видны; она охватывает не только психопатии (патологические аномалии характера), но и акцентуации (крайние варианты нормы) (табл. 1)

Таблица 1. Сопоставление типов акцентуированной личности по К. Леонгарду и типов акцентуации характера по А.Е. Личко

Как видно из таблицы, перечень акцентуаций по А.Е. Личко несколько отличается от перечня, предложенного К. Леонгардом. В частности, у Личко отсутствует описание дистимного и застревающего типа, поскольку в подростковом возрасте они практически не встречаются.

В то же время, в подростковом возрасте достаточно широко распространены неустойчивый, конформный и астено-невротический типы, которые вошли в классификацию А.Е. Личко, и отсутствуют в классификации К. Леонгарда.

Гипертимный тип:

- Характерные положительные черты: общительность, доброжелательность, положительный фон настроения, любовь и искренний интерес к людям, стремлении быть в «гуще» событий, смелость, находчивость, склонность к лидерству, принятию самостоятельных решений, разнообразие интересов, быстрая переключаемость, выносливость при тяжелых физических нагрузках и в напряженных ситуациях.

- Отрицательные: болтливость, назойливость, бестактность, склонность к озорству, поверхность, нежелание и неумение вникнуть в глубину явлений; беспечность; стремление к праздности и безделью; безответственность; неумение удерживать цель деятельности и планировать свою жизнь.

- Ситуации уязвимости (плохо переносимые ситуации): однообразие обстановки, монотонный труд, изоляция и общение в замкнутом круге лиц, рутинность повседневной жизни, душевное напряжение в сочетании с вынужденным бездействием; критические замечания в свой адрес.

- Предпочитаемые ситуации: организация развлечений и праздников; ситуации, требующие трудового «подъема», экстремальные ситуации.

- Реакция группирования: постоянное тяготение к компаниям сверстников и стремление к лидерству в них в сочетании с неразборчивостью в знакомствах. Склонность к групповым формам делинквентного поведения, алкоголизации и наркомании

- Реакция эмансипации: «отделение» от родителей происходит довольно бурно и сопровождается борьбой за самостоятельность, проявляющейся в непослушании и нарочитом нарушении правил, в самовольных отлучках, иногда довольно продолжительных.

- Ситуации конфликта возникают по причинам мелочного контроля, наставлений, нравоучений, «проработок», ограничения свободы. Внешний вид и одежда. Гипертимы в целом очень обаятельны и кажутся красивыми при любой наружности благодаря энергичным, быстрым, несколько порывистым движениям, «летящей» походке, «горящим» глазам, словно излучающим любовь и симпатию к людям.

- Им нравится авангардный экстравагантный стиль – в прическах, одежде, обуви, аксессуарах. При этом может быть налет неаккуратности и небрежности (оторванная или наспех пришита пуговица, плохо вычищенные туфли и пр.). Ведущие мотивы – жажда новой деятельности, смены обстановки, знакомств с необычными людьми. Статистика: в общей популяции гипертимная акцентуация встречается у 8% подростков мужского пола и 3% женского.

Циклоидный тип:

- Характерные положительные и отрицательные черты в детстве могут быть такими же, как и у гипертимов. С наступлением пубертатного возникает первая субдепрессивная фаза, проявляющаяся апатией и раздражительностью, упадком сил, наблюдается чередование повышенного и пониженного настроения.

- В субдепрессивной фазе ко всему утрачивается интерес, появляется вялость: подростки избегают компании, становятся вялыми домоседами; неудачи, и неприятности тяжело переживаются (замечания и упреки, обвинения усугубляют депрессивное состояние; возникают мысли о собственной неполноценности, ненужности, возможно, о самоубийстве); плохо переносится ломка стереотипов жизни (переезд, смена учебного заведения и т.д.).

- Периоды подъема бывают реже и не так ярки, как периоды субдепрессии. В периоды подъема приближаются к гипертимному типу. Продолжительность фаз составляет 1-2 недели. Ситуации уязвимости в периоды подъема те, же, что и у гипертимиков: однообразие обстановки, монотонный труд, изоляция и общение в замкнутом круге лиц, рутинность повседневной жизни и т.д.

- В периоды субдепрессии появляется отвращение к привычным занятиям – учебе, труду и пр., возможны покушения на самоубийство. В периоды подъема может обнаруживаться склонность к алкоголизации. Ситуации конфликта. В периоды депрессии наблюдается чувствительность к укорам, упрекам, обвинениям в свой адрес – ко всему, что может способствовать мыслям о своей неполноценности и ненужности.

- Реакция группирования и эмансипации подчинена текущему состоянию: в периоды подъема стремятся в коллектив, претендуют на роль лидера, в депрессивном состоянии уклоняются от общения. При этом увлечения отличаются нестойкостью – в субдепрессивные периоды их забрасывают, в период подъема – возвращаются к ним или находят новые.

- Выраженные нарушения поведения (девиантное и делинквентное) данному типу несвойственно. Ведущие мотивы деятельности также различны в периоды разных фаз. В фазе подъема они примерно такие же, как и гипертимов. В периоды субдепрессии поведение направляется стремлением избегать любого напряжения, деятельности и общения. Статистика: циклоидная акцентуация выявляется у 2 – 5% подростков.

Лабильный тип:

- Характерные положительные черты: способность к глубоким чувствам и переживаниям, к искренней привязанности к другим людям; умение сопереживать; заботливость по отношению к близким. Отрицательные: – крайняя изменчивость настроения (слишком резкие колебания настроения от радости до уныния), избирательное отношение (они стремятся к общению только с теми, к кому сами испытывают расположение).

- Ситуации уязвимости: порицания, осуждения, выговоры, нотации, глубоко переживаются и способны погрузить в беспросветное уныние. Лабильные подростки чрезвычайно тяжело переносят эмоциональные отвержения значимых лиц, происшедшие с ними несчастья и неприятности, обнаруживая склонность к острым аффективным реакциям, реактивным депрессиям, тяжелым невротическим срывам.

- Предпочитаемые ситуации: лабильный подросток хорошо себя чувствует, когда взрослый к нему расположен и незамедлительно отвечают ему тем же; поощрения доставляют им большую радость; похвала повышает активность, работоспособность. Свойственна преданность дружбе. На роль лидера не претендуют. Довольствуются положением любимца, которого опекают товарищи.

- Реакции группирования: стремятся к дружбе с теми, кто в минуты грусти и недовольства способен отвлечь, приободрить и утешить. Реакция эмансипации выражена весьма умеренно. Им хорошо в семье, если они чувствуют в ней любовь, уют и тепло. Ситуации конфликта: неблагоприятные семейные обстоятельства: ссоры,

скандалы. Ведущие мотивы: стремление к деятельности, дающей интеллектуальноэстетические наслаждения и отток эмоциональной энергии – общение с товарищами, уход за животными, художественная самодеятельность и пр. Статистика: лабильный тип акцентуации встречается у 8% подростковмальчиков и у 12 % подростков-девочек.

Астено-невротический тип:

- У детей с детства обнаруживаются признаки невропатии: беспокойный сон, плохой аппетит, ночные страхи, пугливость, плаксивость. В подростковом возрасте разворачивается астеноневротическая акцентуация.

- Основные положительные черты: стремление к обществу сверстников, товариществу; верность в дружбе. Отрицательные: раздражительность, вспыльчивость, возрастающие в процессе утомления, склонность к ипохондрии. Ситуации уязвимости: напряженные умственные и особенно физические занятия; отсутствия со стороны взрослых внимания и заботы.

- Предпочитаемые ситуации. Такие подростки отличаются вниманием к своим телесным ощущениям, они охотно подвергаются медицинским осмотрам, лечатся, укладываются в постель и пр.

- Реакция группирования выражена незначительно, так как подростки данного типа быстро устают от общения с группой сверстников, хотя и стремятся к нему. Реакция эмансипации ярко не проявляется. При этом типе акцентуации не встречается ни делинквентности, ни побегов из дома.

- Ситуации конфликта: возможны маломотивированные вспышки раздражения в отношении родителей или воспитателей, не уделяющих должного внимания их здоровью и неприязнь к сверстникам, у которых подростковые поведенческие реакции выражаются прямо и открыто. Ведущим мотивом является забота о своем здоровье. Статистика: в здоровой популяции этот тип представлен 2% подростков.

Сензитивный тип:

- В детстве они производят впечатление замкнутых, отгороженных от окружающих. Они пугливы и боязливы: боятся темноты, сторонятся животных, страшатся оставаться одни; чуждаются шумных сверстников, не любят подвижные игры. Предпочитают играть с малышами, чувствуют себя с ними спокойнее и увереннее; чтению предпочитают рисование, лепку; отличаются послушанием, слывут домашними детьми.

- В младших классах медленно привыкают к детскому коллективу. В другой класс переходят неохотно. Учатся обычно старательно, но пугаются всякого рода разных контрольных работ. У доски отвечать стесняются, боясь сбиться, вызвать смех, отвечают меньше, чем знают, опасаясь прослыть выскочкой: трудности адаптации обычно начинаются с 16 лет.

- Основные положительные черты: правдивость, честность, чувство долга, ответственность, высокие моральные требования к себе и другим, привязанность к близким даже при холодном и суровом отношении, послушание, любовь к семье; отвращение к проявлениям грубости ижестокости. Отрицательные: робость, застенчивость, пугливость, боязливость, чрезмерная впечатлительность, резко выраженное чувство собственной неполноценности, самобичевание и укоры, трудность вступления в общение. Ситуации уязвимости: общество бойких и шумных сверстников; незнакомая обстановка; новые люди; необходимость отвечать у доски и вообще ситуации, где их могут оценивать (контрольные, экзамены и т.д.), подозрения в неблаговидных поступках, несправедливое обвинение.

- При этом возможны прогулы занятий и даже полный отказ ходить в школу; побеги из дома. Предпочитаемые ситуации: игры с малышами, тихие игры, рисование, лепка, разведение цветов. Сенситивные подростки часто имеют разнообразные интеллектуально-эстетические хобби: шахматы, искусство, музыка и пр. Реакция группирования проявляется слабо: подростки данного типа избегают компаний сверстников, особенно шумных и озорных.

- Разборчивы в выборе друзей и приятелей, тянутся к дружбе с более старшими по возврату. Реакция эмансипации не выражена: подростки данного типа терпимо относятся к опеке взрослых, охотно ей подчиняясь. Ни к алкоголизации, ни к другим видам девиантного поведения сенситивные подростки не склонны.

- Чаще всего они вообще не пьют и не курят. Нередко наблюдается отвращение к алкоголю, выраженная депрессивная реакция даже на небольшие его дозы. Ситуации конфликта: упреки, нотации и наказания вызывают слезы, угрызения совести и даже отчаяние вместо обычно свойственного подросткам протеста.

- Насмешки, обиды, грубость могут дать отчаянную грубую агрессию в адрес обидчика. Велика вероятность суицида или его попыток, совершенно неожиданных для окружающих Ведущие мотивы: стремление следовать идеалам и образу жизни взрослых. Статистика: в общей популяции примерно 4% подростков имеют акцентуацию характера сенситивного типа.

Психастенический тип:

- Близок к сенситивному типу. В детстве психастенические черты проявляются в виде робости, моторной неловкости, склонности к рассуждениям и ранним интеллектуальным интересам, иногда уже в детстве обнаруживаются навязчивости и фобии – боязнь незнакомых предметов, темноты, замкнутого пространства и др.

- Характерные положительные черты: чуткость, совестливость, предусмотрительность, стремление прогнозировать и действовать по намеченному плану, склонность к самоанализу. Отрицательные черты психастенического типа характера в подростковом возрасте: нерешительность в действиях и рассуждениях; тревожная мнительность, опасение за свое будущее (футуристическая направленность мнительности и тревоги); нетерпеливость, склонность к безапелляционным суждениям и скоропалительным решениям, педантизм; склонность к самокопанию и нахождения у себя всевозможных недостатков.

- Ситуации уязвимости: перемена обстановки, новые люди и окружающие предметы; обстоятельства, в которых необходимо сделать выбор, принять решение; ситуации моральной ответственности при доминирующей гиперопеке (экзамены); ситуации, угрожающие (действительно или мнимо) благополучию и здоровью близких людей.

- Предпочитаемые ситуации: привычная и знакомая обстановка; специально придуманные формальные ритуалы для «избежания опасности» (например, если, шагая в школу, обходить все ямы, то не провалишься на экзамене); интеллектуальные занятия (например, собирание марок с целью изучения географии и пр.).

- Реакции группирования психастеников отличаются своеобразием: тяга к сверстникам проявляется в робких формах – места в подростковой группе им обычно не находится, если не посчастливится попасть в группу юных интеллектуалов.

- Реакция эмансипации почти не выражена. Чаще вместо нее можно наблюдать патологическую привязанность к одному из членов семьи, у мальчиков чаще к матери.

- Ситуации конфликта возникают в ответ на требования принятия немедленного решения, на обвинения и угрозы, на проявления нетерпимого отношения.

- Ведущие мотивы: оправдать ожидания взрослых, предусмотреть возможные неприятности, оградить близких от опасности.

Шизоидный тип:

- В детстве дети любят играть одни, не испытывая тяги к сверстникам. Избегают шумных забав. Предпочитают быть среди взрослых, слушая их беседы. Отмечается недетская сдержанность в проявлениях чувств.

- В характере трудно выделить положительные и отрицательные черты, правильнее говорить об отсутствии их внутреннего единства. Наблюдается сочетание противоречивых черт в личности и поведении – холодности и утонченной чувствительности, упрямства и податливости, настороженности и легковерия, апатичной бездеятельности и напористой целеустремленности, необщительности и неожиданной назойливости, застенчивости и бестактности, чрезмерных привязанностей и немотивированных антипатий, рациональных суждений и нелогичных поступков, богатства внутреннего мира и бесцветности его внутренних проявлений.

- Особенно ярко шизоидная акцентуация проявляется с наступлением полового созревания. Противоречивости своего поведения шизоиды не замечают или не придают ей значения. Ситуации уязвимости связаны с общением с другими людьми, затрудненном вследствие своеобразия восприятия мира, их «странности» и «чудаковатости, недостатка интуиции, отсутствия умения понимать и чувствовать эмоциональное состояние другого: обиду, печаль или радость; неумения и пр.

- Предпочитаемые ситуации: занятия в соответствии со своими интересами и увлечениями, часто необычными, предпочтительно в одиночестве. Чаще всего встречается интеллектуально-эстетические хобби чрезвычайно разнообразных и часто экзотических: «запойное» чтение книг, увлечение санскритом, китайскими иероглифами, генеалогией дома Романовых и пр. При более низком интеллекте увлечения менее изысканны, но не менее странны: например, собирание коллекций, уникальных по своей никчемности.

- Реакции группирования выражена слабо. Неудачные попытки завязать приятельские отношения, мимозоподобная чувствительность в момент их поиска, быстрая истощаемость в контакте нередко побуждают таких подростков к еще большему уходу в себя. Как правило, шизоидные подростки стоят особняком от компании сверстников, не сливаясь с ней и не подчиняясь.

- Реакция эмансипации обычно очень своеобразна: шизоидный подросток может долго терпеть мелочную опеку в быту, подчиняться установленному распорядку жизни, но реагировать бурным протестом на малейшую попытку вторгнуться без позволения в мир его интересов, фантазий, увлечений.

- Вместе с тем реакция эмансипации может легко оборачиваться социальным нонконформизмом – негодованием по поводу существующих правил и норм, насмешек над распространенными идеалами и пр. Подобного рода суждения могут реализовываться в публичных выступлениях в виде прямолинейной критики других без учета последствий для себя.

- Алкоголизация и наркомания среди шизоидов встречается нечасто, не склонны они и к суициду и к групповой делинквентности, но могут совершать серьезные преступления в одиночку.

- Ситуации конфликта возникают при предъявлении непосильных для данного типа характера требований: быстро установить широкий круг неформальных и достаточно эмоциональных контактов. Шизоиды также «срываются», когда им бесцеремонно «лезут в душу». Ведущие мотивы: стремление жить в своем внутреннем мире, окрашенном богатыми фантазиями. Статистика: в общей популяции шизоидность установлена у 9 % подростков мальчиков.

Эпилептоидный тип:

- Характерны положительные черты: работоспособность, аккуратность; исполнительность; трудолюбие и тщательность; бережливость (одежды, игрушек), выносливость, забота о своем здоровье. Отрицательные: капризность; хмурая озлобленность; медлительность; стремление к лидерству и диктаторству; склонность к мучительству (детей, животных) и разрушениям; раздражительность, сопровождающаяся поисками объектов, на которых можно сорвать зло; эффективность; мелочная скрупулезность; жестокость; себялюбие; ревность, изощренная мстительность и коварство.

- Ситуации уязвимости: незнакомая обстановка, давление и проявления неуважения окружающих. Предпочитаемые ситуации: власть над другими людьми, дающая возможность тирании и деспотизма, достижения своих корыстных целей. Реакции группирования тесно сопряжена со стремлением к властвованию, поэтому обычно выискивается компания из младших, слабых, безвольных, неспособных дать отпор.

- В группе эпилептоидные подростки желают установить свои порядки, всегда выгодные для них самих. Симпатиями эпилептоиды не пользуются, их авторитет держится на страхе перед ними. Нередко чувствуют себя «на высоте» в условиях строго дисциплинарного режима.

- Реакция эмансипации протекает очень тяжело: дело может доходить до полного разрыва с семьей, в отношении которой выступают крайняя озлобленность и мстительность. Эпилептоидные подростки не только требуют свободы, самостоятельности, избавления от родительской власти, но и «прав» своей доли имущества, жилища, материальных благ.

- Отличительной особенностью является то, что эпилептоиды не склонны распространять реакцию эмансипации с родителей на все старшее поколение семьи (могут «держаться» за бабушек и дедушек, если те их любят и балуют), на существующие обычаи и порядки.

Эпилептоидный тип:

- Самый неблагоприятный для социальной адаптации. Могут наблюдаться побеги из дома, склонность к азартным играм и тяжелым формам алкоголизации (пьют до «отключения»), реже токсикомании и наркотизации. Эпилептоидные подростки имеют большое сексуальное влечение и склонны к сексуальным эксцессам – гомосексуализму в активной роли, реже мазохизму.

- Нередко наблюдается демонстративный суицид, носящий характер шантажа, например, незавершенные самоудавления. Такие подростки легко переходят грань между девиантностью и делинквентностью. Наиболее частые преступления, обычно совершаемые в группе, – нанесение тяжких повреждений, особенно ножевых ран, сексуальная агрессия, грабежи и кражи со взломом.

- Ситуации конфликта возникают при малейших попытках ущемления интересов, например, «покушения» на вещи, принадлежащие эпилептоиду (игрушки, одежду и др.). Часто эпилептоиды сами являются инициаторами ссор и скандалов, легко возникающих вследствие их неуступчивости, жестокости и себялюбии. В аффекте выступает безудержная ярость – циничная брань, жестокие побои, безразличие к слабости и беспомощности противника, и, наоборот, неспособность учесть его превосходящую силу.

- Ведущие мотивы: развитие физической силы, «отвоевывание независимости» от других, установление власти над людьми и тотальный контроль их жизни; зарабатывание денег. Статистика: в общей популяции эпилептоидный тип определен у 11% подростков, среди акцентуаций характера снарушениями поведения, требующего госпитализации в психиатрическую клинику, этот тип составляет 26 %.

Истероидный тип:

- Характерные положительные черты: Отрицательные: беспредельный эгоцентризм; постоянная жажда внимания к своей особе, восхищения, удивления, почитания; лживость и фантазирование, направленное на приукрашивание своих достоинств; склонность к лживости, нечестности, нарушению обещаний и обязательств для сочувствия.

- Ситуации уязвимости: утрата внимания и безразличие окружающих; ущемленное самолюбие, потеря роли кумира, крах надежд на престижное положение, развенчанная исключительность. Предпочитаемые ситуации: любые формы самопрезентации: публичные выступления (танцы, пение, чтение стихов) и все то, что дает возможность «блеснуть» и «покрасоваться.

- Реакция группирования сопряжена с претензиями на лидерство и исключительное положение в группе. Стремясь утвердить свою командную роль, истероид может быть зачинщиком и зажигателем разнообразных бунтов и оппозиций. С целью упрочить свое положение истероидные подростки охотно принимают из рук взрослых лидерские функции – должности старост, организаторов.

- Реакция эмансипации может иметь бурные внешние проявления: побеги из дома, конфликты с родными и старшими, громогласные проявления своды и самостоятельности, в то время как в действительности они вовсе не стремятся избавиться от опеки и заботы родных.

- Наблюдается демонстративный нонконформизм – выставляемое напоказ отрицание норм поведения, распространенных идеалов, взглядов, вкусов. В трудных ситуациях наблюдается «бегство в болезнь», разыгрывание роли наркомана, суицидальные демонстрации с целью выпутаться из опасной ситуации, избежать наказания.

- Алкоголизация тоже может носить чисто демонстративный характер, выпивают они, как правило, немного, но любят при этом прихвастнуть способностью пить много, не пьянея. Возможно мелкое мошенничество, подделка документов или чеков, обман и обворовывание лиц.

- Истероиды избегают всего, что связано с грубым насилием, грабежами и др., в целом среди криминальных подростко они встречаются сравнительно редко. Ситуации конфликта возникают по поводу вызывающего поведения истероидных подростков в общественных местах, шумных скандалов, проявляясь в острых аффективных реакциях. Ведущие мотивы: стремление привлекать к себе внимание; подражание, добиться привилегированного положения и лидерства.

- Статистика: истероидная акцентуация установлена у 2 – 3% подростков мальчиков и несколько чаще у девочек.

Неустойчивый тип:

- Основное качество подростков этой группы – отсутствие воли, отчетливо проявляющееся, когда дело касается учебы, труда, исполнения обязанностей и долга, достижения целей, которые перед ними ставят родные, старшие, общество. Характерные черты: непослушание, непоседливость, назойливость, трусость, безволие, склонность подчиняться давлению других, повышенная тяга к развлечениям и праздности.[/ads_custom_box]

- Ситуации уязвимости: систематические интеллектуальные или физические занятия, требующие упорного труда и сосредоточения. Предпочитаемые неустойчивыми подростками ситуации связаны с получением удовольствия, праздностью, бездельем. Они часами торчат в местах, где обычно собираются подростки. Их увлечения целиком ограничиваются информативнокоммуникативным типом и азартными играми, ездой с бешеной скоростью на автомобиле и пр.

- Реакции группирования: еще детьми они начинают курить, легко идут на кражи, тянутся к уличным компаниям. В подростковом возрасте нуждаются в более сильных и острых ощущениях – хулиганских поступках, употреблении алкоголя и т.п. Исследователями отмечена «нецелеустремленная криминальность» неустойчивых подростков, они охотно вовлекаются в асоциальные группы, рано начинают половую жизнь, не связанную с романтической влюбленностью, а являющуюся, впервую очередь, источником наслаждения.

- Трусость и недостаточная инициативность не позволяет им занять в группе положение лидера, и они становятся послушным орудиеми более стеничных членов группы. На преданную дружбу и искреннюю любовь эти подростки не способны. Реакция эмансипации тесно сопряжена с поисками удовольствий и развлечений и стремлением освободиться от родительской опеки.

- Настоящей привязанности к родным подростки не испытывают, рассматривая их как источник средств для удовлетворения своих потребностей. Ситуации конфликта: трудности, испытания, необходимость трудиться. Ведущие мотивы: уклонение от всякого труда, стремление к безделью и получению удовольствий. Статистика: данный тип очень распространен среди подростков-мальчиков (11%), особенно много их среди учащихся колледжей.

Конформный тип:

- Этот тип характера Т. Рибо называл «аморфным», т.е. лишенным всякой индивидуальности. Характерные черты: постоянная готовность подчиниться голосу большинства; шаблонность; банальность; склонность к ходячей морали, благонравию, консерватизму; отсутствие инициативы. Конформная личность – полностью продукт своей эпохи.

- В хорошем окружении – это неплохие люди и исполнительные работники. Но, попав в дурную среду, они постепенно усваивают все ее обычаи и привычки, манеры и поведение, как бы это ни противоречило всему предыдущему в их жизни и как бы пагубно ни было. Конформная акцентуация является благодатной почвой для наслоения черт неустойчивого и эпилептоидного типа, особенно в условиях неправильного воспитания и неблагоприятного окружения.

- Ситуации уязвимости: новая непривычная среда, требующая смены стереотипов поведения и деятельности и проявления личной инициативы; новые люди, обычно вызывающие неприязнь; изгнание из привычной подростковой группы. Предпочитаемые ситуации: стабильное окружение и заведенный порядок.

- Реакции группирования: стремятся присоединиться к группе сверстников и некритически усваивают существующие в ней нормы и правила, перенимают увлечения, манеры, намерения. Увлечения конформных подростков целиком определяются группой принадлежности, они легко втягиваются в алкогольные компании, в групповые правонарушения.

- Реакция эмансипации проявляется только в том случае, если родители, педагоги, старшие отрывают подростка от привычной ему среды сверстников,

противодействуют его желанию ничем не выделяться среди других. Ситуации конфликта почти не возникают, благодаря способности «встроиться» практически в любое окружение. Ведущие мотивы: быть «как все», ничем не выделяться и не «высовываться». Статистика: ярко выраженная конформная акцентуация среди школьников 10 – 15 лет встречается в 10% случаев.

Важнейшим средством выявления акцентуаций К. Леонгард считал наблюдение за реакциями человека в процессе беседы, направленной на прояснение и уточнение диагноза, а также за его поведением в различных ситуациях – на работе, в домашней обстановке, среди друзей и знакомых, в узком кругу и в большой группе людей. Во всех этих ситуациях, включая беседу.

Он обращал особое внимание на мимику, жестикуляцию и интонации, которые позволяют установить соответствие содержания высказываний человека его настоящим переживаниям. Например, ничего не выражающее лицо может свидетельствовать о равнодушии обследуемого, вопреки его утверждению о том, что он полон печали.

Или наоборот, человек может заявлять, что «все давно забыто», но при этом проговаривать это слишком быстро или с большими паузами и сопровождать свою речь едва заметными вздохами, выдающими то, что он пытается скрыть за словами – печаль, огорчение, досаду и т.п.

Для прояснения истинной картины поведения он старался выяснить факты, которые действительно имели место в жизни и могли бы подтвердить либо опровергнуть наличие тех черт, о которых говорит 15 человек. Так, обследуемый может отрекомендовать себя как человека старательного, целеустремленного, серьезного, живого и т.д., но все эти заявления ничего не стоят, если он не сможет рассказать, в чем именно проявляется его старательность и серьезность.

По мнению К. Леонгарда, заявления человека могут служить лишь ориентиром для того, кто пытается описать его личность. Объективным же критерием описания являются особенности поведения в конкретных ситуациях, подтвержденные яркими примерами, демонстрирующими наличие существенных отличий этого поведения от поведения других людей.

Концепция акцентуированных личностей послужила основой для создания личностного характерологического опросника, разработанного в 1970 году другим немецким психиатром и психологом – Г. Шмишеком. Леонгард не возражал против данного метода выявления акцентуаций, однако подчеркивал, что при его применении необходимо делать поправку на возможные «ошибки» в ответах обследуемого.

Важно не столько то, что отвечает человек на вопрос, а то, как он это делает, то, насколько вопрос понят и то, в каком контексте дается ответ. Патохарактерологический Диагностический Опросник А.Е. Личко (ПДО) предназначен для диагностики органических нарушений, которые в сочетании с определенными психологическими особенностями приводят к патологическому развитию характера в подростковом возрасте (14–18 лет). Поскольку этот опросник применяется в клинических целях, для его использования необходимы специальные знания в области патопсихологии и психологии развития.

При анализе полученных данных необходимо учитывать особенности этих методов, а также позицию авторов, разработавших концепцию акцентуаций.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)