- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Структурно-содержательная характеристика исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

Как говорилось ранее, компетентность включает в себя не только интеллект, но и эффективное поведение, способности, внутреннюю мотивацию. Внутренняя мотивация определяется ценностями индивида и играют решающую роль в развитии компетентности.

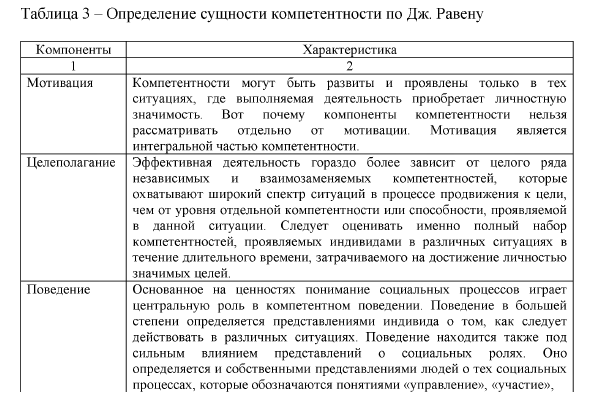

В рассмотрении сущности компетентности Дж. Равен опирается на понятия: «мотивация», «целеполагание», «поведение». Рассмотрим их подробнее в таблице 3.

Таким образом, компетентность интегрирует в себе три аспекта:

- когнитивный (знания);

- операциональный (способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности);

- аксиологический (наличие определенных ценностей), которые, безусловно, должны отображаться нами при построении структуры исследовательской компетентности.

Анализ психолого-педагогической литературы позволил отметить, что в структуре исследовательской компетентности педагога, действительно, в зависимости от выбранного научного подхода в исследовании, наиболее часто выделяются следующие составляющие:

- когнитивный компонент;

- мотивационный компонент;

- операциональный компонент;

- коммуникативный компонент.

Исходя из методологических подходов исследования, сущностной характеристики понятия «исследовательская компетентность», нами определены следующие компоненты исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов: ценностный, мотивационный, теоретико-методологический, технологический, рефлексивный.

Выделение ценностного компонента исследовательской компетентности связано с необходимостью понимания студентом выбранной профессии. Кто такой учитель начальных классов? Какова его миссия? Какими качествами он должен обладать? (А какое из них ведущее?) А имеются ли данные качества у меня?

Готовь ли я к овладению данной профессии? Т.е. на первом этапе важно осмысление будущим учителем начальных классов целей и ценностей будущей профессиональной деятельности, нахождение в ней личностно-значимых смыслов. Процесс осмысления осуществляется через понимание: понимание себя, своих ценностей, смыслов и целей, соотнесения этих ценностей с будущей профессиональной деятельностью.

По мнению ряда учёных, поясняющих происхождение слова «понимание» указывают, что «понять» значит «найти правильное решение по пути, ведущему к продуктивному результату», т.е. понять – значит определить методологию своих действий, путь, направление и способы. Сущность понимания состоит в наделении смыслом явлений, событий. Так, А.П. Огурцов полагает, что проблема понимания связана с актами смыслополагания, смыслопорождения или придания человеком смысла чему-то объективному.

По мнению В.С. Швырёва, «понимание как реальное движение в смыслах, практическое владение этими смыслами, сопровождает всякую эффективную познавательную деятельность».

Таким образом, понимание – деятельность по связыванию фактов в целостность путём придания всем им единого связующего смысла. А понимание студентом будущей профессиональной деятельности, в рамках исследования, означает её осмысление с целью определения направления, способов, методов и средств её выполнения. Поскольку смысл имеет индивидуальную субъективную природу, то понимание студентом смысла профессиональной деятельности и можно рассматривать как один из показателей его исследовательской компетентности.

В исследовании мы исходим из того, ценностный компонент, отражая ценностно-ориентировочную функцию, включающую (научный стиль мышления, исследовательское мировоззрение, педагогическое исследование, педагогическое творчество, смелость в отстаивании своего стиля мышления, деятельности, общения) должен обязательно включать гуманистическую направленность, т.е. систему личностных ценностей, таких как: гуманизм, отзывчивость, смелость в отстаивании своего стиля мышления и деятельности, уважительность, честность, так как охватывают объект исследования, способы его познания, помогая регулировать профессиональное поведение и деятельность.

Процесс понимания «невольно» приводит к формулированию мысли: «Хочу стать «хорошим» учителем начальным начальных классов» (в рамках исследования, под «хорошим», мы понимаем – учитель владеющий ПК), т.е. мы говорим об осознании и развитии потребности к качественному освоению будущей профессиональной деятельности.

Мотивационный компонент неразрывно связан с ценностным и выделен нами на основе изучения работ С.Л. Рубинштейна, В.А. Якунина, А.Б. Орлова, Н.Б. Жиенбаевой, заключается в положительном отношении и устойчивом интересе студента к профессиональной деятельности, чувстве удовлетворения от выполняемой работы.

Мотивационный компонент включает три ведущих мотива формирования исследовательской компетентности:

- Мотив, направленный на развитие и устойчивость «Я-концепции», который выступает как продукт процесса самосознания (система представлений индивида о самом себе). Потребность в развитии и устойчивости «Я- концепции», на наш взгляд, является важным мотивом формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов (о формировании концепции «Я-будущий учитель начальных классов- исследователь в разделе 2, подраздел 2.2).

- Ещё одним мотивом формирования исследовательской компетентности является самоактуализация, под которым понимают желание человека осуществить себя, «именно его стремление стать тем, чем он может стать». Степень самоактуализации личности определяет особенности знания себя, своих целей, стремлений, от которых зависит адекватное восприятие мира объектов и других людей. Поэтому перечисленные характеристики, развитые на достаточно высоком уровне, пособствуют активному формированию исследовательской компетентности.

- Процесс самосознания и самоактуализации приведет к осознанию необходимости познания, т.е. ведущими мотивами формирования исследовательской компетентности являются познавательные мотивы.

В целом, мотивирование осуществляемой профессиональной деятельности состоит в побуждении студентов к проявлению внутренней активности и принятию выставляемых перед ними целей как личностно – значимых. При этом важно, как соотносятся цели с потребностями, интересами и возможностями студентов.

Обращение к вопросу целей обуславливается тем, что цель сама по себе имеет творческий характер. Она не только основана на прогнозе относительно реально достижимых результатов, но и сама является предвосхищением еще не полученного результата. Цели в выполняемой профессиональной деятельности студентов могут быть внутренними (инициативными), формируемыми студентами самостоятельно или внешними (формулируемыми преподавателем).

Мотивационный компонент исследовательской компетентности отражает её мотивационно-побудительную функцию и реализуется в таких качествах личности как: инициативность, стремление к познанию, эмоциональное отношение к осуществляемой профессиональной деятельности. Третий ведущий мотив формирования исследовательской компетентности выделен нами на основе изучения работ: О.С. Анисимова, Ю.В. Сенько, С.Я. Казанцева, А.А. Орлова и др.

Ценной, на наш взгляд, является мысль о том, что учитель начальных классов как исследователь должен иметь прочные знания методологии педагогики, поскольку без методологических знаний невозможно правильно построить и организовать собственную педагогическую деятельность, оценить её качество.

Методологические знания необходимы каждодневно, при проектировании обычного урока, при организации воспитательного мероприятия (внешкольной работы), при подготовке к родительскому собранию, при обобщении материалов работы предметной комиссии и т.д. – т.е. во всех видах деятельности учителя начальных классов, так как важная функция методологического знания – это развитие способностей к анализу и синтезу, конкретизации и обобщению, доказательству и опровержению, формулированию и проверке гипотез, обосновании своих утверждений, ведению дискуссий, постановке проблем и поиску их решений.

Успешность формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов непосредственно зависит от сформированности не только знаний (методологических, информации), но и убеждений – это «генеральные понятия», на которых основываются определённые направления человеческой деятельности.

Методологические убеждения формируются на основе методологических знаний. Они способствуют формированию жизненной позиции будущего учителя начальных классов, оказывают существенное влияние на поиск методов решения практических задач и активизируют их профессиональную деятельность.

Поэтому методологические убеждения можно считать рационально-эмоциональными образованиями. Эмоциональную сторону составляют чувства, оценки, уверенность в истинности и достоверности методологических знаний. Рациональная же сторона методологических убеждений состоит в отстаивании учителем собственной точки зрения на ту или иную проблему, аргументации обоснованности и истинности своих методологических понятий.

Методологические убеждения формируются в процессе познания методологии научного исследования и реализации в практической деятельности. Только творчески овладев методологией научного познания, будущий учитель начальных классов всегда будет испытывать потребность в дальнейшем пополнении своих знаний и реализации их на практике. Таким образом, методологические убеждения являются показателем реальной методологической зрелости будущего учителя начальных классов.

На основе знаний (методологических, информации) и убеждений формируется ядро теоретико-методологического компонента профессиональной компетентности будущего учителя начальных классов – стиль научного мышления, который определяет научно-поисковый характер профессиональной деятельности, готовность и стремление учителя начальных классов получать, искать и перерабатывать новые знания.

По мнению Ю.В. Сенько, основными показателями научного стиля мышления выступают дискретность, непрерывность, статичность, синтетичность. Для научного мышления характерны также системность, динамизм, проблемность, категориальность, рефлексивность, доказательность, прогностичность, проективность, поисковость, креативность и др. Данные особенности мышления являются, на наш взгляд, одними из важнейших показателей качества исследовательской компетентности учителя начальных классов.

Особое место в структуре теоретико-методологического компонента исследовательской компетентности принадлежит, на наш взгляд, методам познания:

- общенаучным, организующим и регулирующим процесс познания, теоретическое и практическое преобразование того или иного объекта (аналогия, анализ и синтез, индукция, дедукция, гипотеза, сравнение, идеализация, моделирование, эксперимент);

- эвристическим, придающим деятельности продуктивно творческий характер («мозговая атака», метод инверсии, метод личной аналогии, метод синектики, метод организованных стратегий).

Теоретико-методологический компонент исследовательской компетентности отражает гностическую и развивающую функции и реализуется в таких качествах личности как: внимательность, наблюдательность, эрудированность, независимость в суждениях, стремление выразить собственную истину и др.

Технологический компонент исследовательской компетентности определяет технологическую готовность (т.е. сформированность исследовательских и творческих умений) студента для успешного осуществления профессиональной деятельности.

Рассмотрим, какие исследовательские умения выделяют ученые. Традиционной является классификация представленная в трудах Ш.Т. Таубаевой, С.Н. Жиенбаевой, которые выделяют следующие исследовательские умения:

- формулировать проблему;

- строить гипотезу;

- планировать систему действий, направленных на решение задачи;

- актуализировать имеющуюся информацию;

- контролировать ход исследования; анализировать и обсуждать результаты;

- применять общенаучные и конкретные методы исследования и т.д.

Интересные идеи, касающиеся исследовательских умений у М.М. Левиной и В.В. Лаптева, исследовательская компетентность характеризует следующие умения обучающихся:

- адаптироваться в условиях профессиональной деятельности;

- личностно и профессионально самореализовываться;

- строить межличностные, деловые, профессиональные, социальные связи и отношения;

- продолжать своё образование на основе овладения оригинальными источниками профессиональной информации, принадлежащими к различным культурам;

- сведениями, научными понятиями, теориями, концепциями, парадигмами из различных областей общей и профессиональной культуры;

- универсальными способами практической и теоретической образовательной деятельности, способами исследовательской деятельности.

Ряд ученых выделили в структуре исследовательских умений две группы умений:

- гностические (ориентировочно-исследовательские);

- собственно-исследовательские: методологические, прогностические, управленческие и прикладные.

Подобное деление объясняется тем, что исследовательская деятельность, рассматривается как своеобразная экстериоризация познавательной, методологической, прогностической и управленческой деятельности педагога. Рассмотрим выделенные исследовательские умения подробнее. Гностические умения определяются нами как умения, обеспечивающие активную познавательную деятельность и интеллектуальную активность, усвоение субъектом обучения и воспитания новых знаний.

К гностическим умениям мы относим следующие:

- умение самостоятельно работать с различными источниками информации, включая новейшие информационные технологии и базы данных;

- умение систематически пополнять знания о педагогических исследованиях путём самообразования и анализа реального педагогического процесса;

- умение научно интерпретировать и транслировать результаты осуществляемой профессиональной деятельности.

Собственно-исследовательские умения будущего учителя начальных классов мы определяем как специальные исследовательские умения, представляющие собой комплекс пяти видов умений: методологических, прогностических, управленческих и прикладных. Под методологическими умениями мы понимаем умения, обеспечивающие компетентное, научно-обоснованное проектирование и осуществление педагогического исследования.

К методологическим умениям мы относим:

- умение научно обосновывать, критически осмысливать определённые концепции, формы и методы познания, конструирования профессиональной деятельности;

- умение анализировать учебный процесс на предмет его эффективности, соответствия достигнутого результата к планируемому;

- умение применять современные методы поиска, обработки и использования методологических знаний в практической деятельности;

- умение обобщать и систематизировать результаты собственной профессиональной деятельности;

- умение определять наиболее эффективные способы решения практических проблем;

- умение использовать современные методы контроля и оценки в осуществляемой профессиональной деятельности.

Под прогностическими умениями мы понимаем умения, предусматривающие планирование собственной профессиональной деятельности или исследовательских действий с учётом их индивидуальных возможностей.

К прогностическим умениям мы относим следующие:

- умение создавать авторские дидактические и методические проекты, разработки своих уроков на основе теоретических методологических знаний и исследовательских умений;

- умение формулировать актуальные педагогические проблемы, их цели, задачи и находить рациональные способы, формы их решения;

- умение моделировать содержание учебного материала, использовать классические и инновационные технологии, формы и методы обучения детей;

- умение прогнозировать результаты профессиональной деятельности;

- умение планировать и моделировать собственную деятельность;

- умение составлять и корректировать исследовательские проекты.

Под управленческими исследовательскими умениями мы понимаем умения, связанные с формированием проблемного сознания у будущего учителя начальных классов, с поддерживанием профессиональной мотивации будущего учителя-исследователя. В блок данных умений, на наш взгляд, также входят умения, связанные с обучением самостоятельности, творческому отношению к педагогической деятельности.

К управленческим умениям мы относим:

- умение регулировать взаимные отношения в процессе осуществляемой профессиональной деятельности, строя их на принципах совместности и сотрудничества;

- умение самостоятельно ориентироваться и перестраивать способы деятельности в изменяющихся условиях;

- умение самостоятельно организовывать собственную профессиональную деятельность;

- умение находить, принимать и реализовывать управленческие решения в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Соглашаясь с точкой зрения В. А. Сластёнина, согласно которой «…Учитель успешно решает задачи обучения и воспитания при наличии у него специальных умений и навыков к области деятельности, непосредственно не связанной с его профессией», мы выделяем в структуре исследовательских умений прикладные умения, под которыми понимаем умения, связанные с выявлением функциональных возможностей, предоставленных новыми информационными технологиями.

К прикладным умениям мы относим:

- способность постижения науки, искусства, потребность в непрерывном самообразовании в этом аспекте;

- умение выявлять функциональные возможности, предоставляемые новыми информационными технологиями, умение реализовывать их на практике.

Перечисленные исследовательские умения являются регуляторами учебной и осуществляемой профессиональной деятельности студентов, содействуя развитию самостоятельности в познавательной деятельности. Ни профессионально-исследовательские знания, ни исследовательские умения не могут в полной мере обеспечить эффективную деятельность без овладения процедурами творческой деятельности. Поэтому особое значение для нас имеет включение в технологический компонент исследовательской компетентности творческих умений.

По мнению Б.А. Тургунбаевой, У.М. Абдигапбаровой, Р.К. Бекмагамбетовой, творчество как профессиональная характеристика определяет новую для студента позицию, перемещая его с периферии учебного процесса в центр, где он может успешно совмещать роль учителя, исследователя и обучающегося, поскольку выполняет следующие функции: мобилизует личностный потенциал и высвобождает скрытые способности и возможности студента, увеличивает пространственные пределы творческой самореализации, обеспечивает рождение идей в ситуации решения творческой, исследовательской задачи, помогает осознанию и переживанию удовлетворенности от осуществляемой профессиональной деятельности.

К творческим умениям, под которыми мы понимаем умения находить решения в нестандартных ситуациях, мы относим следующие:

- умение ставить и решать творческие задачи;

- умение использовать методологические знания, исследовательские умения и навыки в практической педагогической деятельности;

- умение адаптировать, применять исследовательский опыт в практической педагогической деятельности;

- умение комбинировать различные способы деятельности при решении новой проблемы, создание принципиально нового способа деятельности;

- умение составлять рекомендации, памятки;

- умение внедрять результаты исследовательской деятельности на практике;

- умение принимать профессионально-обоснованные нестандартные и новаторские решения;

- умение генерировать идеи, критически анализировать варианты решений и выбирать лучшее.

Технологический компонент исследовательской компетентности реализуется в таких качествах личности как самостоятельность, инициативность, способность к преодолению стереотипов, исследовательская активность, стремление к истине, оригинальность, субъектность, креативность. Ему соответствует практико-операционная (технологическая) функция, которая заключается в преломлении полученных знаний в профессиональной деятельности в виде умений и навыков её проектирования и организации.

Интересно

Рефлексивный компонент выделен нами, как обязательный, на основании работ Б.Г. Ананьева, Я.А. Пономарева, О.С. Анисимова, Б.З. Вульфова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, В.А. Метаева, М.О. Цатурян, где, рефлексия, рассматривается как: размышление, самонаблюдение, самопознание; как форма теоретической деятельности субъекта, направленная на осмысление собственных действий.

Являясь механизмом исследовательской активности студента, рефлексия позволяет проектировать и прогнозировать собственную профессиональную деятельность, превращая её в объект своего воздействия, т.е. формирование исследовательской компетентности обучающегося становится более эффективным с включением механизма рефлексии.

Н.Б. Жиенбаева утверждают, что, когда субъект сталкивается с проблемной ситуацией, он обладает способностью посмотреть на самого себя с точки зрения «другого». Становясь на позицию «другого», он начинает наблюдать возникшую перед ним проблемную ситуацию как бы со стороны. Вернее, он как бы поднимается над проблемной ситуацией и рассматривает теперь самого себя как субъекта-исполнителя, взаимодействующего с целевым объектом.

Осознание личностью своего Я, происходящее на основе рефлексивного отображения внутреннего мира других людей и самого себя, ведет к фундаментальному изменению позиции человека по отношению к собственной деятельности.

Человек начинает произвольно организовывать эти действия: формулировать и обосновывать цели, анализировать их с точки зрения значимости и возможности достижения; начинает создавать новые способы осуществления своих действий; определяет разнообразные критерии, показатели контроля и оценки.

Таким образом, индивидуальная рефлексия основана на процессах самоотражения. В результате рефлексивного отображения своего внутреннего мира и внутреннего мира других людей происходит осознание личностью своего «Я», которое ведет к фундаментальному изменению функции субъекта по отношению к собственной деятельности, формированию способности находить «подсказки» самому себе, которые позволяют ему в дальнейшем перенормировать собственную деятельность.

Рефлексивный компонент исследовательской компетентности отражает её аналитико-оценочную функцию и реализуется в таких качествах личности как: адекватная самооценка, самокритичность, самовоспитание, восприимчивость к другой личности, способность видеть себя в зеркальном отражении разных мнений, независимость в отстаивании своих взглядов.

Таким образом, рефлексия, в рамках исследования, характеризует способность будущего учителя начальных классов проектировать и прогнозировать собственную педагогическую деятельность, осуществлять самооценку и самоанализ её результатов, формировать у обучающихся опыт эмоционального отношения к осуществляемой профессиональной деятельности и к себе как учителю-исследователю.

Сущностная характеристика понятия исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов позволила определить ее критерии. Определим понятие «критерий». В краткой философской энциклопедии «критерий» трактуется как общепризнанное в науке понятие, определяемое как признак, на основании которого производится оценка, средство проверки чего-либо; мерило оценки.

В рамках исследования, критерий рассматривается как признак, на основании которого определяются изменения, происшедшие в структурных компонентах исследовательской компетентности, и оценка этих изменений.

В исследовании, мы придерживаемся подхода, согласно которому критерии должны раскрываться через качественные признаки (показатели), по мере проявления которых можно судить о большей или меньшей степени выраженности данного критерия; они должны отражать динамику измеряемого качества во времени в процессе профессиональной подготовки; они должны быть объективными; включать самые существенные, основные моменты исследуемого явления; формулироваться ясно, коротко, точно.

Как было отмечено, исследовательская компетентность представляет собой интегральное качество личности будущего учителя начальных классов и включает в себя следующие компоненты: ценностный (осознание их ценности и смысла), мотивационный (развитие эмоционально-мотивационных отношений), теоретико-методологический (наличие теоретико методологических знаний, методологических убеждений, научного стиля мышления), технологический (владение творческими и исследовательскими умениями), рефлексивный (рефлексивно-личностный способ осуществляемой профессиональной деятельности).

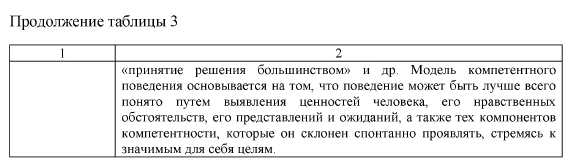

Несомненно, можно говорить и об иных составляющих компетентности, определяющих другие её стороны. Однако мы обращаем своё внимание на те личностные проявления, которые могут быть развиты в процессе профессиональной подготовки и достаточно корректно измерены. Поэтому при определении критериев исследовательской компетентности мы исходили из её структуры. Согласно этому, исследовательская компетентность будущего учителя начальных классов может определяться по следующим критериям, которые наглядно представлены в таблице 4.

Для оценки компетентности Дж. Равен предлагает использовать описательные характеристики, т.е. уровневые характеристики. Определим понятие «уровень». Под уровнем понимают «диалектический характер процесса развития, позволяющий познать предмет во всём его многообразии свойств, связей, отношений».

Идея поуровнего изменения психических образований С.Л. Рубинштейна предполагает, что каждая ступень, качественно отличная от всех других, представляет относительно однородное целое таким образом, что возможна ее психологическая характеристика как некоторого специфического целого. Каждая предшествующая стадия является подготовительной к последующей, приобретает силы и соотношения, которые дают начало новой ступени развития.

Мы рассматриваем уровень сформированности исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов, как степень проявления показателей, характеризующих наличие у студента качеств и способностей осознавать себя в качестве учителя-исследователя, обеспечивать реализацию в осуществляемой профессиональной деятельности своей субъектной исследовательской позиции.

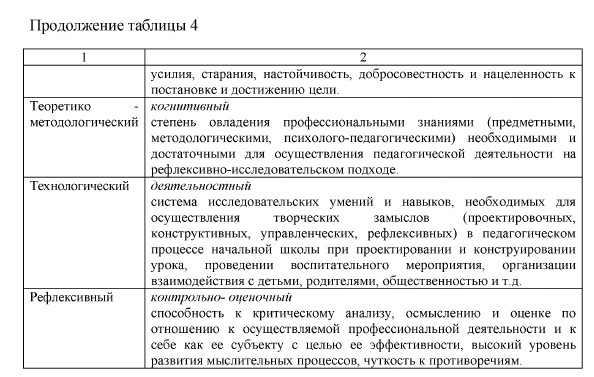

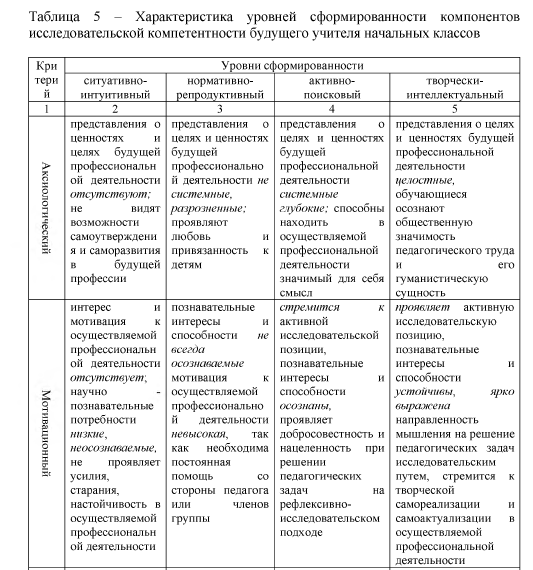

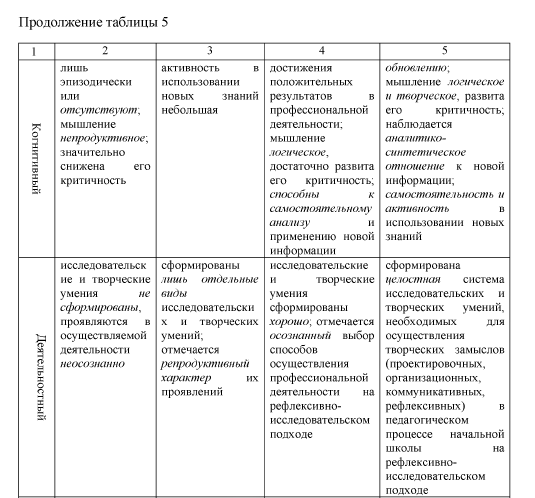

Выделенные показатели формирования исследовательской компетентности охарактеризовали четыре уровня сформированности компонентов исследовательской компетентности: ситуативно-интуитивный, нормативнорепродуктивный, активно-поисковый, творчески-интеллектуалъный.

Представим уровни сформированности компонентов исследовательской компетентности в таблице 5.

Показателем высокого уровня сформированности исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов является достаточно высокая развитость указанных компонентов и их целостное единство.

От степени сформированности показателей зависит уровень формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов, на котором находится обучающийся, и дальнейшая траектория его исследовательского саморазвития. Поэтому встает необходимость определения педагогических условий формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов в процессе профессиональной подготовки.

Статьи по теме

- Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Содержание методики формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Диагностирование исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Модель формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Педагогические условия формирования исследовательской компетентности будущего учителя начальных классов

- Сущность понятия «исследовательская компетентность будущего учителя начальных классов»

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)