- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Современные педагогические теории развития продуктивного мышления

На рубеже XX-XXI вв. активно происходит обновление образования. Компетентностный подход в современном образовании, как видим, выдвигает на первое место не информированность человека, а навыки и умения разрешать проблемы, возникающие в познании и объяснении явлений действительности, при освоении современных методов и технологий, во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков, в правовых нормах и административных структурах, при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в образовательном заведении, при необходимости разрешать собственные проблемы и вопросы саморазвития.

Специалист, желающий добиться успеха, должен постоянно учиться, потому что в практике востребован профессионал, который способен решать новые профессиональные задачи на основе инновационного отечественного и зарубежного опыта. Тот, кто владеет новым знанием, сохраняет и конкурентные преимущества. В последнее время все чаще встречается утверждение, что «способность обучаться быстрее, чем конкуренты, является, возможно, единственным непреходящим конкурентным преимуществом». Это имеет отношение не только к бизнесу, но и к системе образования. Знания, методы и технологии постоянно устаревают и требуют обновления. Меняется демографическая ситуация и потребности в профессиях. В новых экономических, политических и социальных условиях специалисты вынуждены заботиться о своей конкурентоспособности, рейтинге, корпоративном и профессиональном имидже, репутации.

В связи со сказанным новым направлением в рамках высшего профессионального обучения становится формулирование и развитие компетенций специалистов, отвечающие на вопросы, что должны делать; в какие сроки освоить новую информацию; с каким качеством. В вузах формируется система компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Особое значение для становления карьеры юристов имеет их собственное развитие, в основе которого лежит прежде всего саморазвитие, которое предполагает три основных вектора:

- индивидуальный (развитие личной профессиональной и психолого-педагогической компетентности, метанавыков);

- групповой (развитие команд, умений взаимодействовать с другими на уровне партнерских отношений и сотрудничества);

- организационный (реализация принципов обучающейся организации в вузе, повышение компетентностной квалификации педагогов).

Решению обозначенных проблем способствует широкое использование в образовании проектно-созидательных технологий, игровых методик, активных и интерактивных методов обучения, приемов и средств развития природных способностей обучающихся.

Одна из наиболее востребованных временем форм реализации вышеизложенного – формирование проектных компетенций и проектной культуры педагогов, обучающихся и вуза в целом.

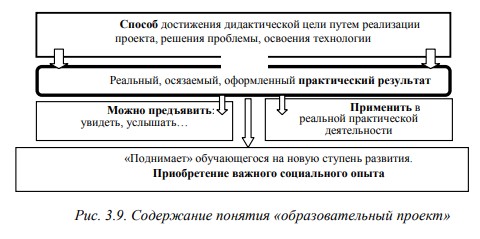

С прагматической точки зрения, проект – это наиболее современная, конкретная и выполнимая форма реализации образовательной деятельности с целью получения нового, уникального результата, ограниченная временем и ресурсами (рис. 3.9).

Современные формы реализации проектов прошли апробацию временем, претерпели определенные изменения, расширяющие образовательные и развивающие возможности, но в основе – «коренные» идеи метода, отражающие суть и содержание понятия «проект» В профессиональном образовании, отражая социальные запросы общества, проекты могут охватывать ключевые сферы жизнедеятельности, в том числе и с точки зрения юриспруденции.

Метод проектов и сам образовательный проект выступают как определяющий компонент, при разработке и реализации которого педагог «растет» вместе с обучающимися, расширяет пространство своих знаний, умений, навыков и компетенций, приобретает опыт профессиональной творческой самореализации. Следовательно, знание о принципах, специфике и особенностях, а также видах, способах и формах реализации образовательных проектов в зависимости от профессиональных потребностей и возможностей – одна из ключевых компетенций.

Как педагогическая теория и форма обучения метод проектов был разработан и апробирован Джоном Дьюи в начале XX века, основываясь на потребности приблизить обучение к жизни, преобразовав весь процесс в выполнение практических дел и заданий, которые позволяют обучающимся самостоятельно открывать новое, приобретая опыт и навыки общения в совместной работы, с целью получения опыта преодоления затруднений.

В толковом словаре буквальный перевод слова «проект» (с латинского – «projectus») означает «брошенный вперед». Понятие «метод» рассматривается как способ, совокупность приемов и операций познания, подход к изучению явлений природы и общественной жизни, позволяющие получить определённые результаты.

Предполагалось, что такой подход позволит решить важную задачу – обучить и воспитать людей, хорошо приспособленных к жизни, посредством развития их способности решать свои насущные жизненные проблемы. В основе дидактического эффекта метода проектов – познание окружающей жизни в самостоятельной творческой проектной деятельности, в практике контекстного освоения необходимой информации.

Д. Дьюи утверждал, что «врожденные способности развиваются не посредством случайных и произвольных проявлений, а в процессе осмысленного применения, которое они получают…».

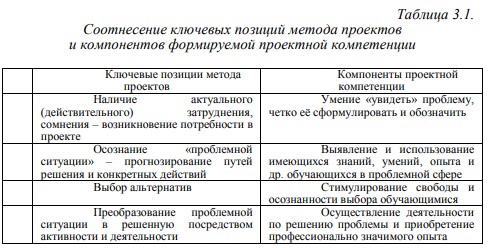

Он разработал конкретный механизм, который и в настоящее время является основой использования проектов в образовании и отражает все важные компоненты проектной компетенции современного профессионала, формируемые в ходе реализации образовательного проекта и решения проблемных ситуаций (табл. 3.1.).

Одной из приоритетных позиций в реализации проектной деятельности является развитие свободы и осознанности выбора, о которых Д. Дьюи писал, что «в жизни для разных людей благом могут оказываться самые разные вещи и что поощрять каждого человека к разумному собственному выбору полезно для общества».

Применяя на практике учение Дьюи, его последователь – профессор педагогики учительского колледжа при Колумбийском университете, Уильям Херд Килпатрик – дополнил его позицией, подчеркивая необходимость формирования личной заинтересованности обучающихся в приобретении знаний, подчеркивая координирующую и направляющую роль педагога. Он выделял три основных компонента новой педагогической системы, которые актуальны по-прежнему:

- обучающий материал, вытекающий из природы и интересов учащихся;

- целесообразная деятельность;

- процесс обучения как непрерывная перестройка жизни обучающихся с непрерывным «подъемом» на более высокие её ступени.

Анализируя существующие в педагогической литературе исследования понятия «компетентность», следует обратить внимание на определение Б.Д. Эльконина, который в рамках развивающего обучения рассматривает её как меру «включенности человека в деятельность». Важно учитывать, что компетенции часто проявляются ситуативно, формируясь в различных формах деятельности, следовательно, виды компетенций тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, и наиболее продуктивно формируются в рамках работы над проектом.

Их можно рассматривать как инструментарий, лежащий в основе адаптации и восприятия новых культурных, социальных, экономических и политических реалий. В основе – творческие подходы к решению проблем, навыки прогнозирования, использования различных стилей мышления, умение делать выбор из множества вариантов использования найденных ответов.

Важными компонентами проектных компетенций выступают не только когнитивная и операционально-технологическая структуры, но и мотивация, этика, социальная и поведенческая часть, так как присутствует серьезное влияние личностных качеств и проявлений конкретного человека.

По мнению Т.А. Парфеновой, проектная компетентность «интегрирует управленческий, эмоционально-личностный, творческий компоненты, которые отражают ее сущность как профессионально-значимого, интегративного качества личности, характеризующегося степенью освоения совокупности компетенций, связанных с разработкой проекта, оценкой педагогических задач в результате выполнения проекта, отбором средств, методов и форм организации проектной деятельности соответственно возрасту, индивидуальным особенностям и траектории обучения детей и т.д. Каждый компонент проектной компетентности включает в себя ряд умений и способностей».

Л.В. Иванова, выделяет в структуре проектной компетентности следующие компоненты:

- прогностически-целевой (прогнозирование и планирование деятельности);

- содержательный (знания, умения, личностный опыт);

- организационно-деятельностный (инновационные формы организации обучения, методы, средства, инновационные формы организации обучения и технология развития проектной компетентности);

- критериально-оценочный (критерии, показатели, уровни развития проектной компетентности учителя);

- результативный (результат как гарантированно развитую по компонентам проектную компетентность, выражается через знания о проектной компетентности, готовность и способность к ее развитию, ценностные ориентации);

- компонент педагогических условий.

Наиболее активно метод проектов сегодня используется в управлении профессиональным коллективом и в жизнедеятельности общества для решения социально-значимых проблем, отражая потребность общества организованно оформить социальную активность, способствовать успешному обретению участниками проекта (субъектами) позитивного социального опыта.

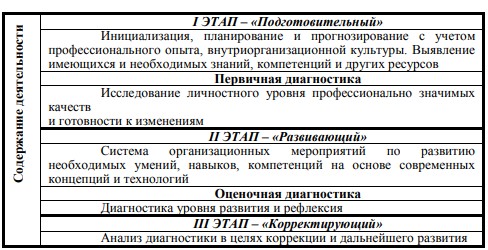

Основными этапами любого проекта являются инициализация, планирование, реализация и контроль исполнения, завершение проекта. Содержание деятельности в управленческом проекте представлено в таблице 3.2.

Основные этапы реализации проекта

Важно учитывать, что реализация проектов может охватывать от одного сотрудника до всего коллектива, различные уровни, а также вовлекать во взаимодействие, партнеров и заинтересованных лиц.

Основной принцип – единство прав и обязанностей, намеченного и достигнутого, принимаемых решений и практических действий по их выполнению, ответственности за невыполнение коллегиально принятых решений для всех участников, умение и желание работать в команде.

Обязательный компонент – получение реального результата, который можно предъявить окружающим, так как это способствует повышению самооценки и осознания собственной состоятельности участников и даёт им новый социально значимый опыт. Причем, в качестве последнего могут выступать не только инновационные продукты или услуги, но извлеченные уроки.

С этой точки зрения, приобретает особую актуальность эффективное управление проектами. Учитывая, что термин «управление» означает упорядочение неких процессов, устранение неопределенности и проблем, приведение в необходимое состояние с учетом различных факторов и изменений с целью упорядочения, приведения в соответствие, сохранения целостности и функциональности и способности к развитию, важен навык использования соответствующих форм и способов деятельности относительно каждого типа управления.

С целью повышения эффективности следует опираться на ключевые принципы системно-деятельностного и процессного подходов.

Системный подход предполагает при сохранении целостности прогнозирование и проектирование взаимосвязи и взаимообусловленности основных элементов (от структуры управленческих действий до функциональных звеньев и участников процесса). Этот подход является основным методологическим принципом и, базируясь на общей теории систем, включает следующие взаимодействующие элементы:

- Объекты управления (чем управляем?).

- Субъекты управления (кто управляет?).

- Условия осуществления проекта (в каких условиях жизнедеятельности обеспечивается управление?).

- Механизм управления (как управлять?).

Объектом проектирования может быть технология, модель, метод, содержание и т.д., предполагающие новую возможность решения существующей проблемы.

Субъектом в проекте выступают специалисты, которые в идеале должны обладать определенными характеристиками: профессионализмом и мотивированностью; общественно значимыми ценностными ориентациями; творческим мышлением и готовностью к изменениям; способностью предвидения последствий перспективных преобразований действительности, реализуемых в педагогической деятельности др.

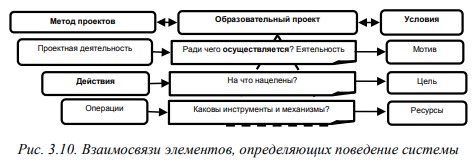

В психолого-педагогических исследованиях и исследованиях в области управления, системный подход всегда дополняется идеями деятельностного, личностного, структурно-функционального и других методологических подходов. Учитывая, что основные позиции деятельностного подхода для эффективного управления проектами опираются на исследования известного отечественного психолога А.Н. Леонтьeва («деятельность – действия – операции»), возможно определить ключевые элементы и условия осуществления проектной деятельности, важные для эффективного управления с точки зрения системно-деятельностного подхода (рис. 3.10.).

Такая взаимосвязь элементов логически обусловлена алгоритмом осуществления проектной деятельности: от возникновения затруднения (проблемы) до получения конкретного, прогнозируемого результата, ответа, опыта. Причем, содержание элементов раскрывается следующим образом:

- операция – способ осуществления проектной деятельности;

- мотив – отражение внутренней потребности, ценностных ориентиров, смыслового наполнения и общей направленности проектирования;

- цель – определение пределов и характера достижений;

- предполагает преднамеренный характер действий;

- ресурсы – определяют возможности, средства, формы и способы достижения планируемых результатов в конкретной ситуации.

Процессный подход в управлении проектами предполагает изменение состояния проектируемого объекта, явления, ситуации (качественное отличие на каждом этапе проекта) с целью достижения необходимого результата.

Кроме того, важно учитывать, что основным объектом воздействия являются люди (как взрослые – организаторы и участники, так и дети), их состояние, отношения, поведение, что предполагает знание и выявление мотивационной компоненты, подбор и применение эффективных методических приемов организации процесса. Необходимо отметить, что эффективность часто обусловлена невозможностью абсолютно точно предсказать, а значит, и сделать прогноз, какова будет реакция коллектива или отдельных личностей на вводимые изменения в свете такой важной составляющей проектирования как межличностное общение, которое всегда непредсказуемо и субъективно. Кроме того, зачастую, при реализации проектов имеют место события (явления), предполагающие важные изменения в силу объективности их возникновения. Например, болезни, природные и техногенные проблемы, изменения социально-экономического характера, общественных приоритетов и т.д.

С целью нейтрализации возможных рисков и угроз предусматривается опережающее управление, включающее при необходимости корректирующие воздействия, обеспечивающие заданную траекторию функционирования, включая случаи неожиданных и непредсказуемых изменений обстоятельств, независящих от управления; неблагоприятные результаты прогнозирования ситуации (рис. 3.11.).

Кроме того, с точки зрения интеграции системно-деятельностного подхода и процессного управления, следует подчеркнуть позиции, влияющие на эффективность реализации проектов:

- навыки качественной работы с информацией;

- опыт принятия решений (оперативных, стратегических, прогнозирование последствий, выбор оптимальных и т.д.);

- способности организации деятельности;

- умение анализировать и оценивать результаты;

- создание системы стимулирования участников.

Исходя из выше сказанного, можно определить эффективное управление проектами как ограниченное во времени, целенаправленное, деятельностное изменение существующей системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода ресурсов и специфической организацией.

По мнению Г.П. Щедровицкого, основная особенность метода проектов и проектирования в заложенных возможностях изучения различных вариантов. Он подчеркивал, что «самая большая тонкость заключается в том, чтобы в этом пространстве было несколько разных центров. Говоря мягче, несколько разных образований. Важно, что не одно. Мы никогда не попадаем в ситуацию, когда можно жестко сфокусироваться на чем-то одном. Мы никогда не имеем дело с одной категорией или категориальной оппозицией. Мы никогда не имеем дело с одним понятием, с одним ядерным смыслом. Мы всегда движемся в поле смысловых зон, которые относительно равноправны. Во всяком случае, они позволяют осуществлять процедуры перефокусировки, переноса центра с одной точки на другую с сохранением остального поля. Эта множественность полаганий, множественность смысловых ядер, сущностей, с которыми мы интеллектуально работаем… важна».

Знание специфики и особенностей, а также принципов, способов и форм реализации образовательных, управленческих или социальных проектов в зависимости от потребностей и возможностей – основа развития продуктивного мышления современного специалиста.

Статьи по теме

- Коммуникативные компетенции профилактики и разрешения конфликтов

- Коммуникативно-речевая компетентность педагога

- Средства оценки компетенций

- Технологии оценки качества профессиональной деятельности педагога

- Оценка качества образования

- Педагогический контроль и диагностика компетенций в структуре образовательной деятельности педагога

- Методы, методики, средства в обучении

- Информационные технологии и Интернет и их роль в образовательном процессе ВУЗа

- Проектно-созидательные технологии

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)