- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Психологические характеристики осужденных и их отношения к труду и трудоустройству

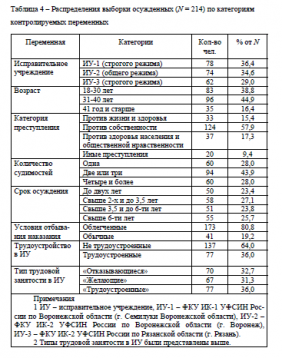

Для проверки адекватности предложенной психологической модели труда и трудоустройства осужденных в исправительном учреждении было проведено специально организованное эмпирическое исследование. В его рамках при помощи методического инструментария были обследованы 214 осужденных мужского пола, отбывающих уголовные наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов, в возрасте от 19 до 65 лет (средний возраст 33,25 года), из числа лиц, трудоустроенных и не трудоустроенных по различным причинам в данных учреждениях, с количеством судимостей от 1 до 9, со сроками осуждения от 1 года до 24 лет.

Базу исследования составили следующие исправительные учреждения:

- ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воронежской области (г. Воронеж): колония общего режима, где отбывают наказания лица, осужденные впервые и имеющие, как правило, небольшую тяжесть преступления, а также лица, повторно совершившие преступления, за которые предусмотрены наказания в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима;

- ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области (г. Семилуки Воронежской области) и ФКУ ИК-2 УФСИН России по Рязанской области (г. Рязань): колонии строгого режима, где отбывают наказания лица, совершившие повторные преступления, в том числе, при их рецидиве.

Значительная часть осужденных имела невысокий уровень образования и воспитания, а также зачастую в значительной степени не соответствовала нормативным требованиям общества в плане ценностно-смысловой и потребностно-мотивационной сфер личности. С другой стороны, специфика трудовой деятельности осужденных в реальных условиях исправительных учреждений такова, что здесь преимущественно представлены простые, физические виды труда, для которых существенное значение имеют именно индивидные (по Б. Г. Ананьеву) качества, такие как сила, выносливость, точность и координация движений и т.п.

В этих условиях роль осознанной, высокоуровневой саморегуляции деятельности, разумеется, не принижается, но становится соотносимой с ролью низкоуровневой саморегуляции. Поэтому мы изучали не только такие высокоуровневые психологические свойства, как отношение к труду, ценности, мотивы, смыслы, но также свойства темперамента и поведенческой активности.

Проверяемые гипотезы состояли в том, что для осужденных, находящихся в исправительном учреждении, компоненты психологической структуры отношения к труду, рассматриваемые как измеряемые психологические свойства:

- связаны как с личностными свойствами (мотивы, ценности, смыслы), так и со свойствами, определяющими структуру темперамента и поведенческую активность;

- оказывают влияние на показатели трудоустройства, определяющие разные типы занятости в исправительном учреждении, а также на эффективность труда трудоустроенных осужденных.

Для проверки данных гипотез в пособии описаны переменные нескольких видов:

- контролируемые переменные, т. е., такие переменные, значения которых не измерялись, а лишь фиксировались; к ним относились возраст, количество судимостей, срок наказания и др.;

- измеряемые переменные, определяемые с помощью психодиагностических методик;

- измеряемые переменные, определяемые с помощью «Анкеты для общей социальной и психологической диагностики осужденных»;

- измеряемые переменные, определяемые с помощью иных методов, используемых в рамках исследования, такие как эффективность труда, латентные факторы психологической характеристики осужденного и др.

Для проведения исследования были осуществлены выезды в исправительные учреждения, вошедшие в эмпирическую базу исследования. В ходе исследования были обследованы осужденные, отбывающие уголовные наказания в исправительных учреждениях общего и строгого режима. На момент обследования эти лица являлись трудоспособными по состоянию здоровья и относились к указанным выше типам занятости в исправительном учреждении («Трудоустроенные», «Желающие» или «Отказывающиеся»).

Во время посещения указанных учреждений их руководством были предоставлены помещения (клуб, учебный класс исправительного учреждения), куда представители администрации приглашали осужденных. Количество осужденных, участвовавших в обследовании и находящихся в помещении, варьировало от 15 до 25 человек.

Для охвата всей выборки такое обследование осуществлялось в несколько заходов. В процессе диагностики содействие оказали сотрудники психологических лабораторий исправительных учреждений, которые заблаговременно были проинструктированы о порядке и особенностях проведения обследования, а также предъявляемых требованиях к ним как к исследователям.

Вначале осужденным была предоставлена информация о целях исследования, о том, что его результаты будут представлены в обобщенном виде и не затронут личных интересов обследуемых лиц, также разъяснен порядок проведения обследования, предоставлена возможность задать вопросы. Затем проводился инструктаж, в процессе которого дополнительно разъяснены правила заполнения авторской анкеты и используемых психодиагностических методик.

После заполнения анкеты осужденный подходил к одному из исследователей, который осуществлял контроль правильности заполнения всех позиций анкеты, уточнял отдельные ответы, если сталкивался с ошибками и неясными данными. Бланки ответов психодиагностических опросников заполнялись каждым осужденным самостоятельно.

Далее проводили лично с каждым обследуемым проективный тест «Методика цветовых метафор». Время на заполнение авторской анкеты и психодиагностических опросников для группы составляло 40-50 минут, последующая индивидуальная работа занимала у исследователей от 10 до 40 минут. Помимо этого, ряд данных был получен из личных дел осужденных и иной документации исправительного учреждения: это такие данные, как возраст, количество прежних судимостей, срок наказания, категория совершенного преступления и др. Помимо этого, для трудоустроенных осужденных было организовано экспертное оценивание эффективности их труда, которое выполняли представители администрации исправительного учреждения.

Для определения общей характеристики обследованной выборки (N = 214) использовались переменные нескольких видов: контролируемые переменные, измеряемые переменные психодиагностических методик и измеряемые переменные, определяемые с помощью «Анкеты для общей социальной и психологической диагностики осужденных». Распределение осужденных по категориям контролируемых переменных по трем обследованным колониям было относительно равномерным (см. табл. 4).

Вместе с тем, т.к. из 3-х колоний только одна была общего режима, поэтому преимущество в выборке имеют осужденные, находящиеся в колониях строгого режима: их суммарная доля составила более 65%. Возраст осужденных варьировал от 19 до 65 лет (средний – около 33 лет); при этом основную часть (около 84%) составляли люди молодого и среднего возраста (до 40 лет включительно).

Количество судимостей варьировало от 1 до 9 (среднее – немного меньше трех); при этом основная часть выборки (около 72%) имела более одной судимости. Срок осуждения варьировал от 1 года до 24 лет (средний – немного меньше пяти) и по категориям распределился более-менее равномерно. По категориям преступления основную часть представляли осужденные за преступления против собственности (около 58%), но при этом достаточно широко представлены и иные категории преступлений.

На момент обследования трудоустроены в исправительных учреждениях были 36% осужденных; при этом типы трудовой занятости в исправительном учреждении («Трудоустроенные», «Желающие» и «Отказывающиеся») представлены в выборке относительно равномерно.

Как следует из результатов анкетного опроса, почти треть осужденных (32,7%) не испытывает никакого желания работать в исправительном учреждении, что сразу же характеризует всю трудность практической задачи формирования у такого контингента положительного отношения к труду.

Трудоустроено до осуждения было большинство осужденных (около 80%), но официально (по трудовому законодательству) – лишь чуть более трети выборки (около 37%). При этом 7% указали, что даже не искали работу, поскольку работать не хотят в принципе. Вместе с тем, подавляющее большинство осужденных (свыше 90%) утверждает, что, как правило, испытывает удовлетворенность от выполненной работы (ответы «да» или «чаще да»); и лишь около 9% выбрали ответы «нет» или «чаще нет». Аналогично, лишь около 16% указали, что не были удовлетворены работой до осуждения (либо пропустили ответ на этот вопрос), а подавляющее большинство (около 84%) выбрали ответы «был удовлетворен частично» и «был удовлетворен полностью».

Ситуация с наличием профессии неоднозначна: с одной стороны, хорошо, что большинство осужденных (около 85%) имеет профессию, но с другой стороны довольно большая часть осужденных – примерно каждый шестой-седьмой (около 15%) на момент обследования не имел профессии, что не объяснишь, например, слишком молодым возрастом (минимальный возраст в выборке – 19 лет, а доля лиц, например, в возрасте младше 25 лет составляет всего 11,2%).

По образованию в выборке представлены все его уровни, но при этом не имеет даже среднего общего образования свыше 30%. Таким образом, в целом уровень образования в выборке, скорее, невысокий.

Что касается желания найти работу после освобождения, лишь около 8% ответили, что не имеют желания работать после освобождения; заметим, что это существенно расходится с долей лиц, не желающих работать в ИУ (37,5%), что достаточно красноречиво характеризует общую ситуацию с отношением к трудовой деятельности именно в исправительном учреждении.

Сферы работы до осуждения разнообразны, но доминирует (около 40%) сфера физического труда. Данный факт, очевидно, должен способствовать трудоустройству в ИУ, с учетом специфики предоставляемого здесь труда, рассмотренной выше. Вместе с тем, интересно отметить, что при ответе на следующий вопрос (про сферы, в которых хотел бы работать) испытывает желание работать в сфере физического труда лишь 22%, т.е., работа в данной сфере для многих респондентов была, на самом деле, вынужденной, а вовсе не отвечает их личным интересам и склонностям.

Характеризуя семейное положение, лишь примерно пятая часть осужденных (21%) отнесла себя к женатым (остальные – к холостым и разведенным). С учетом возраста респондентов данный факт характеризует, на наш взгляд, в целом слабую сформированность семейных ценностей, брака, что, безусловно, затрудняет психологическую работу с такими осужденными.

Интересно также сравнить предыдущий результат с тем, что у большинства осужденных (около 76%) есть хотя бы один из родителей, а у примерно трети (свыше 31%) – оба родителя; подавляющее большинство осужденных (свыше 90%) воспитывалось в семье (полной или неполной), при этом значительная часть (свыше 70%) – в полной семье. То есть, здесь ситуация, обратная предыдущей: только у примерно 24% нет родителей и лишь около 9% воспитывались не в своей семье (т.е., в детском доме, школеинтернате или у родственников), но это не помогло сформировать в целом по выборке высокий уровень семейных ценностей в плане создания своей собственной семьи.

Отсюда возникает закономерный вопрос о качестве семей и семейного воспитания, но он выходит за рамки нашей работы. Вместе с тем, в другом плане семья (родители, родственники) все-таки в значительной мере важна для большинства осужденных. Так, лишь 15% указали, что не поддерживают связь с родственниками. В отношении дефицита в детстве, чаще всего выбирали дефицит: острых ощущений (около 19%), новых впечатлений (около 19%), личного пространства (около 16%), внимания (примерно 12%).

Сделаем на этом особый акцент: почти у каждого пятого жизнь в детстве была серой и скучной, каждый шестой не имел личного пространства, а каждый девятый не получал необходимого внимания. Но при этом лишь 7% испытывали дефицит общения с близкими – но такое общение по факту привело к тому, что в итоге роль семьи оказалась недостаточной, чтобы уберечь от совершения уголовного преступления.

Результат в отношении того, что 21% осужденных утверждает, что всегда говорит правду, мы расцениваем, скорее, как показатель достаточно высокой выраженности в выборке шкалы лжи. Равно как и тот факт, что подавляющее большинство осужденных (около 92%) ответило, что человек «несет моральную ответственность за свои поступки» – организуя исследования осужденных и практическую работу с ними мы не переоценивали ни степень их искренности, ни уровень развития у них морали и нравственности.

Интересно

С такой же долей здорового скептицизма (правда, в отношении, скорее, адекватности сделанной осужденными самооценки, ее соответствия объективной реальности) следует, на наш взгляд, отнестись к тому, что многие осужденные оценили себя как добрых (около 55%), доверчивых (43%), но при этом лишь около 10% относит себя к равнодушным, около 5% – к жестоким и к мнительным, менее 1% – к лживым.

На наш взгляд, человеку свойственно приукрашивать себя, поэтому на обычной выборке (не осужденных) результаты, возможно, были бы во многом аналогичными. Хорошую иллюстрацию здесь дает следующий факт: 43% осужденных оценили себя как доверчивых, но при этом лишь 15% – как недоверчивых (из чего следует, что доверчивых должно быть 85%, а вовсе не 43%, но так уж устроена, видимо, логика субъективной самооценки). С другой стороны, в защиту того, что степень неискренности при заполнении анкеты была все же ограниченной, можно отметить, что честными себя считают лишь около 20%, бескорыстными – около 10%, и при этом более 70% не отнесли себя к уверенным, более 76% – к отзывчивым, около 63% – к справедливым.

В подтверждение вышесказанного о склонности к самоприукрашиванию, оценка качеств, присущих большинству осужденных (т.е., другим людям, а не самому респонденту) выглядит уже совершенно иначе. Так, только около 18% считают большинство осужденных добросовестными, около 16% – трудолюбивыми и справедливыми, около 9% – отзывчивыми, около 8% – исполнительными, честными, уверенными, бескорыстными, но при этом почти треть (32,2%) считают большинство осужденных равнодушными, около 23% – жестокими, около 38% – недоверчивыми, около 40% – лживыми.

Доминирующими состояниями, испытываемыми в ИУ, являются терпение (около 56%), ожидание лучшего (около 53%), решимость улучшить свою жизнь (свыше 47%), усталость и одиночество (примерно по 29%).

Для того чтобы жить хорошо, нужно быть, по наиболее распространенному среди осужденных мнению, здоровым (81,8%), образованным (34,1%), семьянином (33,2%). Заметим, что последние два результата несколько противоречат тому, что говорилось раньше о позиции осужденных по отношению к образованию и к своей собственной семье.

С нашей точки зрения, дело здесь в определенном разрыве позиций, когда осужденный ведет речь о себе и, соответственно, о других людях – идеальных («живущих хорошо»), в частности, образованных и имеющих семьи. Признание существования таких людей еще не равносильно готовности прикладывать серьезные усилия к себе самому, чтобы стать таким же.

При этом для хорошей жизни нужны, в первую очередь (т.е., по самому распространенному мнению), воля (48,1%), способности, а также семья и дети (по 45,3%), друзья (42,1%), терпение (38,8%), деньги (36,0%), хорошее образование (28,5%), много работать (25,2%). Последний результат дает надежду, что в выборке все же присутствует достаточно значимая часть лиц с хорошим или, хотя бы, перспективным отношением к труду.

Препятствиями в жизни для себя осужденные чаще всего считают: предательство (41,1%), ложь (38,8%) и безразличие окружающих (30,8%), из чего видно, что вся ответственность за свою жизнь многими осужденными перекладывается на других людей. Тогда как в себе самом источник препятствий видят значительно реже: так, плохой характер указали 21,5%, собственные желания – 18,7%, а необходимость принимать решения – лишь 6,5%.

В силу значительного числа переменных в составе полученных данных целесообразно было выделить небольшое количество латентных факторов, лежащих в основе этих переменных. Выделение латентных факторов психологической характеристики осужденных осуществлялось путем применения факторного анализа. Всего факторизации подверглись 44 переменные, измеряемые с помощью методик ШООТ («Шкала отношения осужденных к труду»), МТЖЦ («Морфологический тест жизненных ценностей»), СЖО (тест «Смысложизненные ориентаций»), ОУП («Опросник уровня притязаний»), ТПА (опросник «Тип поведенческой активности») и МИСТ («Методика изучения структуры темперамента»).

График «каменистая осыпь» (Scree Plot) наглядно обосновывает количество извлекаемых факторов (рисунок 3). Считается, что целесообразно извлекать такое количество факторов, после которого данный график становится более плавным.

В нашем случае такой точкой является значение 4, что подтверждает правильность извлечения именно четырех факторов. Кроме того, при извлечении, например, пяти факторов объясненная дисперсия увеличивается, по сравнению с извлечением 4-х факторов, менее чем на 5%. В результате факторизации было выделено 4 латентных фактора, в совокупности объясняющих 52,4% дисперсии и определяющих психологическую характеристику осужденного.

Первый фактор объясняет примерно 27% дисперсии. С высокими факторными нагрузками (> 0,71) в него вошли: субшкала методики ШООТ – «Восприятие труда и профессионализма как социальных ценностей» и общий показатель «Отношение к труду», а также все 15 шкал методики МТЖЦ.

В связи с этим данный фактор мы назвали «Ценности», интерпретируя его как общую сформированность ценностной сферы личности. Второй фактор объясняет примерно 11% дисперсии. С высокими факторными нагрузками (> 0,67) в него вошли все шкалы теста СЖО. Поэтому данный фактор был назван «Смыслы» и характеризует общую сформированность смысловой сферы личности.

Третий фактор объясняет около 8% дисперсии. С высокими факторными нагрузками (> 0,52) в него вошли показатели мотивационной структуры личности по опроснику ОУП: «Намеченный уровень мобилизации усилий», «Внутренний мотив», «Мотив самоуважения» и др. Поэтому данный фактор был назван «Мотивы» и характеризует общую сформированность потребностно-мотивационной сферы личности.

Четвертый фактор объясняет около 8% дисперсии. С наиболее высокими факторными нагрузками (> 0,63) в него вошли переменные методики МИСТ «Сила процессов возбуждения», «Сила процессов торможения» и «Подвижность нервных процессов». Поэтому данный фактор был назван «Активность» и характеризует потенциал активности человека, обусловленный силой и динамическими характеристиками его нервной системы.

Для удобства латентные факторы, изначально представленные в z-шкале (т.е., шкале со средним значением M = 0 и стандартным отклонением SD = 1) были переведены в шкалу с M = 50 и SD = 10 по стандартной формуле преобразования шкал, приведенной в работе. Выделенные латентные факторы «Ценности», «Смыслы», «Мотивы» и «Активность» позволяют в компактной, обобщенной форме представить психологическую характеристику осужденного, находящегося в исправительном учреждении.

Статьи по теме

- Комплексная программа формирования положительного отношения осужденных к труду и трудоустройству

- Методы общей и специальной диагностики осужденных

- Психологическая модель труда и трудоустройства осужденных в исправительном учреждении

- Психологический контекст отношения осужденных к трудоустройству в исправительном учреждении

- Психологические типы осужденных по отношению к труду и трудовой занятости

- Психологическая структура отношения осужденных к труду

- Отношение осужденных к труду в целом и к трудоустройству в исправительном учреждении

- Психологическое понятие отношения к труду в контексте труда осужденных

- Отношение как психологическая категория

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)