- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Понятие, сущность, структура инновационной деятельности и инновационных проектов в агропромышленном комплексе

Одним из условий обеспечения реальной хозяйственной самостоятельности и успешного функционирования в рыночных условиях основного звена хозяйственной системы является экономическое развитие.

С понятием «развитие» связывают процесс количественных и качественных преобразований. В этой связи под развитием понимается направленное, закономерное изменение материальных и идеальных объектов, их универсальное свойство.

Развитие современного общества неразрывно связано с потенциалом инновационного комплекса в системе народного хозяйства. В условиях радикальных преобразований экономики, когда нововведения становятся важнейшим атрибутом макро- и микроэкономических структур, использование научных методов инновационного менеджмента превращается в важный фактор экономического развития страны.

Научно-техническое развитие позволяет поднять эффективность функционирования социально-экономической системы на качественно новую ступень. Реальные возможности повышения эффективности производственных процессов лежат в области широкомасштабного внедрения прогрессивных нововведений.

В современных условиях повышения эффективности производства можно достичь преимущественно за счет развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции.

Поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой.

По своей природе инновации включают в себя не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах научно производственной деятельности.

Постоянное обновление техники и технологий делает инновационный процесс основным условием производства конкурентоспособной продукции, завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения производительности, а также эффективности предприятия.

Самым выгодным в мире считается инновационный бизнес, так как он обеспечивает конкурентоспособность базовым отраслям экономики. Поэтому, осознавая необходимость реализации системных мер в этом направлении, предприятия пищевой промышленности должны активно реализовывать комплекс мероприятий по формированию своей инновационной инфраструктуры.

Необходимым условием для перехода предприятий пищевой промышленности к новой стадии конкуренции – стадии инноваций – становится способность национальной экономики к инновационным переменам. Это означает, что решающее значение в обеспечении дальнейшего устойчивого экономического развития приобретают прежде всего факторы, прямо обеспечивающие формирование и реализацию этой способности – передовая техника и технология, развитая научно-исследовательская база, расширение научно-технического сотрудничества стран. Резко возрастает роль интеллектуального потенциала страны.

В системе инновационного менеджмента, базовыми понятиями являются «новшества» и «инновации»

Под новшеством в пищевой промышленности принято понимать новое явление, изобретение, новый способ, метод, изменяющий сферу деятельности или среду.

Для современного состояния пищевой промышленности характерно наличие рынка новшеств. К основным его компонентам нами отнесены следующие:

- принципиально новые научные и технические решения, обмен которых регулируется по правилам интеллектуальной собственности;

- принципиально новая научная и техническая информация, образующаяся по правилам объектов авторского права; новые научные и технические услуги.

Процесс перевода новшества (новации) в инновацию связан с затратами различных ресурсов, основными из которых являются время и инвестиции. В условиях современных экономических отношений основными компонентами инновационной деятельности в пищевой промышленности рассматриваются новшества, инновации и инвестиции, которые и формируют наряду с рынком новшеств также и рынок инноваций, и рынок капитала (инвестиций), образующих так называемую сферу инновационной деятельности.

Инновация в пищевой промышленности возникает в результате использования результатов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование процесса производственной деятельности, экономических, правовых и социальных отношений.

Основоположником теории инноваций является австрийский экономист Й. Шумпетер. Он рассматривал инновацию (техническую) как средство предпринимателя для получения прибыли и обосновал, что «динамичный предприниматель» является источником конъюнктурных колебаний. Анализируя причины этих колебаний, Й. Шумпетер, впервые в экономической науке, выделил и дал характеристику «новых комбинаций изменений в развитии».

- Шумпетер выделил пять типичных изменений:

- изготовление продукции с новыми свойствами;

- внедрение нового метода (способа) производства;

- освоение новых рынков сбыта;

- использование нового источника сырья;

- проведение соответствующей реорганизации производства.

В 30-х годах Й. Шумпетер подразумевал под понятием «инновация» любое возможное изменение, происходящее вследствие использования новых или усовершенствованных решений технического, технологического, организационного характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции и т.п.

П.Ф. Дракер инновацию определяет, как особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг.

Определение П.Ф. Дракера, на наш взгляд, более полно отражает суть классического определения Й. Шумпетера, одновременно подчеркивая необходимость практической реализации нового товара и значение предпринимательского фактора в качестве условия эффективности развития производства.

Существуют пять основных подходов к определению инноваций. Однако в представленных подходах не раскрывается экономическая сущность инновации, нет четких критериев определения инновации с позиций ее экономических результатов. В связи с этим любое новшество, в том числе менее прогрессивное, неэффективное нововведение, следует рассматривать как инновацию.

Проанализировав более десяти определений инноваций, представленных в различных источниках, нами сформулировано обобщающее определение инноваций как «процесса реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, способствующего удовлетворению существующей потребности на рынке и приносящий экономический эффект».

Интересно

Непременными свойствами инновации являются научно-техническая новизна и производственная применимость. В этом смысле инновация представляет новое явление в науке, технике, новое научно-техническое достижение, возникшее в более позднюю эпоху их развития, и выступает логическим результатом инновационного процесса по введению новшеств.

Нововведения обычно выступают в качестве особого товара – научно-технической продукции. Их материализацией в процессе производства являются инновации научно технического характера, предназначенные для удовлетворения определенных потребностей.

Традиционно все инновации делятся на две основные категории: технологические и нетехнологические

Большинство исследователей уделяют наибольшее внимание технологическим инновациям, являющимся прямой характеристикой интенсивности развития производства. В пищевой отрасли к ним относят все изменения, затрагивающие средства, методы, технологии производства, определяющие научно-технический прогресс в отрасли.

Соответственно, инновации организационного, управленческого, правового, социального, экологического характера относят к нетехнологическим инновациям в пищевой промышленности.

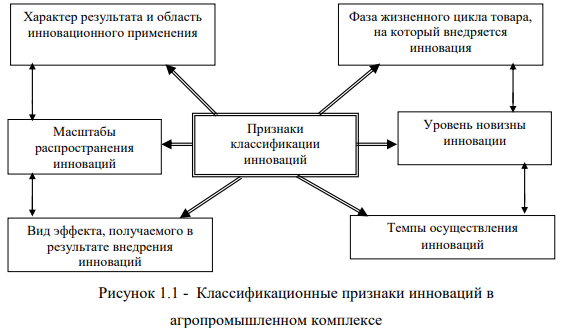

Учитывая множественные подходы к определению и типологии инноваций, представляется значимым определение базовых классификационных признаков инноваций применительно к пищевой промышленности с учетом следующих принципиальных подходов:

- комплексность и взаимоувязанность совокупности учитываемых признаков классификации для анализа факторов, активирующих и дезактивирующих инновационные процессы в пищевой промышленности;

- отражение в классификационных подходах результативных и процесссуальных характеристик инноваций, которые проявляются в ходе их создания и реализации;

- возможность качественного (количественного) определения классификационного признака, позволяющего отразить изменения (структурные, динамические), происходящие в инновационной сфере.

На рисунке 1.1 представлены признаки классификации инноваций в агропромышленном комплексе, которые разработаны с учетом имеющегося опыта в данной области исследований.

В целях повышения эффективности функционирования предприятий агропромышленного комплекса инновационная деятельность должна обеспечивать:

- наиболее полное и своевременное удовлетворение потребностей потребителей в продукции;

- конкурентоспособность предприятия по показателям качества продукции и эффективности производства, достижение баланса между стабильностью (управление традиционной технологией) и усилиями по внедрению новых технологий. Сохраняя традиционную продуктивную технологию, необходимо часть ресурсов одновременно направлять на внедрение новой технологии, диверсифицируя тем самым набор технических средств;

- эффективность в широком спектре радикальности нововведений и гибкое приспособление как к эволюционным, постоянно реализуемым нововведениям, так и радикальным, периодически осуществляемым нововведениям. При этом следует обеспечивать сочетание непрерывного управления эволюционными технологическими нововведениями и программным управлением радикальными нововведениями;

- организация взаимодействия внутренних и внешних элементов системы развития, главными факторами которого являются система информации о рынке нововведений, отбор проектов из числа альтернатив и взаимная заинтересованность.

В настоящее время в стратегиях многих предприятий происходит определенная переориентация, т. е. переход от всемерного использования экономического эффекта крупномасштабного производства к более целеенаправленной инновационной стратегии.

Существует строгая зависимость между конкурентными позициями, эффективностью предприятия и его инновационным потенциалом. Эффективность функционирования предприятия можно достигнуть за счет повышения качества продукции, реализации политики ресурсосбережения, выпуска новых, конкурентоспособных проектов, освоения рентабельных бизнес-проектов.

Научный интерес представляет высказывание известного теоретика инноватики Б. Твисса, который подчеркивает, что «проблема не только в самих нововведениях как таковых, но скорее в эффективном, ориентированном на прибыль управлении научно-техническими нововведениями». В этой связи, на наш взгляд, говоря о сущности «инновации», необходимо рассматривать это понятие на уровне предприятия и отражать ее нацеленность на повышение эффективности деятельности предприятия в целом.

Безусловно, инновация опирается на удовлетворение определенных общественных потребностей, но вместе с тем повышение эффективности использования отдельных ресурсов или повышение эффективности отдельных производственных подразделений, либо повышение эффективности предприятия в целом в результате внедрения новшества и получения нововведения происходит далеко не всегда.

На конечный успех инновации, выражающийся в получении экономического эффекта или повышении эффективности функционирования предприятия, влияет совокупность разных факторов (экономических, юридических, технических, рыночных и др.), воздействие которых чрезвычайно сложно спрогнозировать.

Инновация (нововведение), на наш взгляд, представляет собой не только новый прогрессивный результат, но и процесс его получения, выраженный в совокупности действий, направленных на создание и распространение новшества, удовлетворяющих конкретные общественные потребности. Учитывая двойственность инновации, ее сущность и содержание могут быть определены через основные свойства, которые проявляются в ходе создания и реализации нововведения.

Таким образом, инновация как результат – это вид деятельности или материальный объект, или их комбинация, для которых характерны такие ключевые свойства, как:

- научная и практическая новизна, которая появляется в виде нового прогрессивного результата, ранее не применявшегося системой, использующей его;

- ориентация на прикладной характер полученного результата на этапе коммерциализации нового продукта, который заключается в запуске его в производство, выходе на рынок и движении далее по основным этапам жизненного цикла продукта;

- возможность получения и измерения конечного результата инновации, выраженного в виде экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта.

В процессуальном смысле инновация – это процесс возникновения и разработки, адаптации и использования нового полезного результата.

В этом аспекте сущность инновации проявляется в следующих характеристиках (свойствах):

- длительность, поскольку инновация представляет собой наиболее длительный из всех бизнес-процессов, связанных с максимальными лагами получения эффекта;

- комплексный характер инновационного процесса, соединяющий в себе черты исследования (науки) и бизнеса;

- неопределенность и высокий уровень риска инновационных операций, которые порождают невозможность жесткого целеполагания в этой сфере и низкую предсказуемость конечных результатов деятельности.

Двойственность инноваций, комплексный характер, многосторонность и разнообразие областей и способов использования предполагают разработку их классификации с целью обоснования методологии моделирования инновационных процессов. Для ее построения может быть использован метод типологии, в основе которого лежит разделение системы объектов и их группировка на базе обоснованных критериев.

В зарубежной и отечественной литературе по инноватике выделяется большое число видов инноваций, использующих различные наборы переменных и создающих целостные системы по определенным признакам для достижения поставленных целей и решаемых задач. Вместе с тем представленные классификации носят во многом или общий характер, или ярко выраженное обоснование поставленных целей исследования, не учитывают специфики нововведений с точки зрения их двойственности и присущих им особенностей формирования, развития и реализации.

Если основываться на сделанных выводах, то методология исследования инновационных процессов должна базироваться на системном подходе, который позволит рассматривать изучаемый объект с точки зрения оценки состояния его внутренней структуры и влияния внешнего окружения на текущую и перспективную ситуацию.

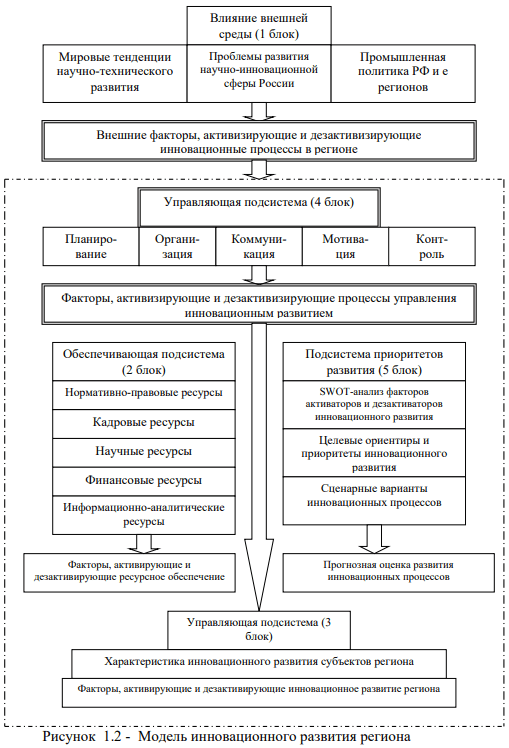

Рассматривая регион как объект системного моделирования, его развитие (через призму инновационного развития) можно представить в виде логической схемы (рисунок 1.2).

Результатом реализации 1-4-го блоков является матрица SWOT-анализа, агрегирующая факторы активаторы и дезактиваторы внутренней и внешней среды, оказывающие влияние на развитие инновационных процессов в регионе.

По сути, объединение этих блоков выступает основой для оценки инновационного потенциала региона, под которым нами понимается совокупность возможностей, обеспечивающих восприятие и реализацию инноваций.

Его сущность проявляется в определении разницы между достигнутыми результатами и возможностями наличных инновационных ресурсов с целью повышения эффективности решения первоочередных проблем их наращивания (тактический уровень), а также дальнейшего развития инновационных процессов с точки зрения их перспективного развития и концентрации на стратегически значимых направлениях (стратегический уровень).

В формализованном виде совокупный инновационный потенциал представляет собой сложную нелинейную функцию отдельных потенциалов, которые могут быть выражены через соотношения, определяющие процесс изменения состояния инновационной системы в зависимости от ее параметров в разрезе основных сценарных вариантов развития (5-й блок).

Таким образом, нами сформулировано определение инновации как новшества, внедренного в деятельность предприятия с целью повышения его эффективности на основе лучшего удовлетворения определенной общественной потребности, сопряженного с рисками как во внешней, так и во внутренней среде предприятия, реализующего данное новшество.

При этом под эффективностью нами понимается определенный экономический, производственный, социальный, экологический и иной результат, ожидаемый от внедрения новшества.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)