- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Неморские биоты Северной и Южной Америк

Южная Америка отделилась от Гондваны примерно 160 млн. лет назад (что соответствует второй половине юры) и с тех пор оставалась островом, более изолированным, чем ныне Австралия. Эта изоляция была нарушена лишь примерно 3,5 млн. лет назад образованием Панамского перешейка.

Интересно

В зависимости от способности группы к распространению, степень такой изоляции для разных групп оставалась различной. Наиболее сильной изоляция была для пресноводных рыб, амфибий и млекопитающих (кроме рукокрылых), хотя время от времени через барьер прорывались представители отдельных групп мелких млекопитающих (грызуны, приматы), по-видимому, в результате миграций с одного острова на другой.

Гораздо слабее изоляция, казалось бы, должна быть для таких хорошо летающих групп, как птицы и рукокрылые, тем не менее до начала обмена 99% североамериканских и 97% южноамериканских родов птиц было эндемами. Несомненно, что ЦС Америк развивались в значительной степени независимо друг от друга. Южноамериканские биоты обладали многими весьма специфичными особенностями.

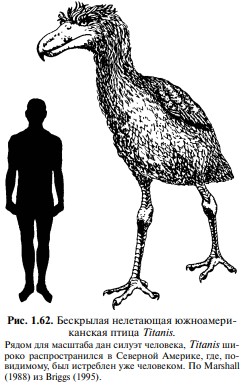

Другой интересной особенностью южноамериканских биот был дефицит хищных, сумчатые смогли создать лишь одно хищное семейство — Borgienidae, представители которого имели сходство с австралийским сумчатым волком. Дефицит был заполнен крупными сухопутными крокодилами и птицами (Рис. 1.62).

Подобные хищные птицы существовали и в Европе, но только до возникновения отряда хищных млекопитающих. Северная Америка, в отличие от Южной, не была островом, а соединялась сухопутным мостом с Азией через Берингов пролив.

Мост этот разрушился примерно в то же время, когда возник Панамский перешеек, хотя в плейстоцене возникал вновь. По числу крупных таксонов (ранга отряда) фауна млекопитающих Северной Америки была значительно разнообразнее фауны Южной Америки.В неё входили отсутствовавшие в Южной Америке парнокопытные (включая верблюдов) и непарнокопытные, хоботные, хищники, насекомоядные. Для Южной Америки специфичными были сумчатые, неполнозубые и несколько отрядов копытных.

В результате адаптивной радиации эти группы дали на обоих материках примерно одинаковое число семейств (без учёта летучих мышей и водных млекопитающих): 32 в Северной Америке и 30 в Южной.

Интересно

На границе плейстоцена и плиоцена (3,5 млн. лет назад) в результате образования Панамского перешейка началась эпоха миграций. В современной биоте в Южной Америке 16 семейств млекопитающих проникших сюда из Северной Америки, тогда как в Северной Америке только 8 семейств, проникших сюда из Южной.

Половина (257) видов современной фауны млекопитающих Южной Америки принадлежит к таксонам, отсутствовавшим в Южной Америке до начала обмена. Однако эти цифры характеризуют не результат обмена, а современное состояние фаун материков, которое весьма сильно изменено воздействием человека.

Если оценивать не обмен между фаунами материков (материк — не биологическое понятие), а между ЦС, и учитывать истреблённые человеком таксоны, то картина получается существенно иной.

Из проникших в Южную Америку из Северной таксонов до настоящего времени не дожили лишь хоботные (которые не уцелели и в Северной), тогда как до истребления человеком здесь обитали и другие виды южноамериканского происхождения: две ветви глиптодонтов, две ветви броненосцев и три семейства гигантских ленивцев (по меньшей мере, четыре разные ветви), различные таксоны южноамериканских копытных и грызунов, но ныне в Северной Америке уцелело всего два вида фауны, происходящих от южноамериканских предков:дикобраз и виргинский опоссум Didelfis virginiana, эндемичный для Северной Америки.Проникновение южноамериканских таксонов в Северную Америку вовсе не ограничивалось её южной частью: гигантские наземные ленивцы обитали даже на Аляске, где были истреблены уже человеком.

Степень проникновения североамериканских видов в разные ЦС Южной Америки разная: инвазия шла преимущественно в ЦС, сходные с североамериканскими. При этом два семейства млекопитающих с наибольшей скоростью видообразования — быки Bovidae и мыши Muridae, так и не смогли проникнуть в Южную Америку (любопытно, что треть видов млекопитающих Австралии относится к Muridae).

В то же время в такую специфическую южноамериканскую ЦС, как тропический дождевой лес, североамериканских видов проникло удивительно мало: только хищные.

Парно- и непарнокопытные, хоботные, зайцеобразные в тропический дождевой лес фактически не проникли, хотя все они (включая Bovidae и Muridae) представлены в тропических лесах Старого Света многочисленными таксонами.

Неясно при том, почему южноамериканские сумчатые не вытеснили насекомоядных в Северной Америке, раз уж они более конкурентоспособны. Гораздо логичнее другое объяснение: насекомоядные не смогли проникнуть в Южную Америку, поскольку их адаптивная зона в южноамериканских ЦС была занята сумчатыми.

И наоборот. Иными словами, конкурентоспособность — не такое же свойство вида, как размер или цвет. Понятие конкурентоспособности имеет мало смысла за пределами той ЦС, в которой её определяют. В этом понятие конкурентоспособности сходно с понятием экологической ниши.

В других таксонах, помимо млекопитающих, результаты обмена были иными, в некоторых случаях прямо противоположными. Обмен в авиафауне был примерно эквивалентным, и это при том, что орнитофауна Южной Америки оставалась гораздо разнообразнее, нежели Северной, даже сейчас там живёт около трети всех известных на Земле видов птиц.Объяснение — примерно то же, что и в случае с млекопитающими — наиболее разнообразны птицы ЦС, аналогов которых нет в Северной Америке — тропических дождевых лесов.

Обмен амфибиями шёл преимущественно с юга: среди бесхвостых амфибий Южной Америки только один вид, возможно, имеет североамериканское происхождение, тогда как в североамериканской фауне три семейства имеют северное происхождение (Северная Америка или Старый Свет), а четыре — южноамериканское, в то же время саламандры, изначально отсутствовавшие в Южной Америке, проникнуть туда так и не смогли.

Аналогично среди рептилий два крупных семейства ящериц (Iguanidae и Teidae) и большинство змей имеют южноамериканское происхождение. Среди веснянок только один род смог проникнуть в Южную Америку, тогда как из Южной в Северную проникло не менее 21 рода, причём 6 дошло до Канады и это при том, что в Северной Америке обитает 650 видов, а в Южной — всего 378.

Сходная картина и среди клопов: фауна полужесткокрылых большей части Северной Америки значительно ближе к южноамериканской, нежели к Азиатской, даже в умеренной зоне Канады южноамериканские роды представлены в значительном количестве. Роды клопов, общие с Азией, преобладают только в Канаде и на Аляске, т. е. на территориях, заселённых только в последние 10–15 тысяч лет назад, после того, как растаял покрывавший их ледник.Что касается Южной Америки, то для неё эндемичны или представлены большинством родов и видов многие семейства, подсемейства и трибы, наряду с полным или почти полным отсутствием характерных палеотропических семейств.

Статьи по теме

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)