- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Микробиология инфекционных поражений вызванных бактериями рода Nocardia spp

Нокардиоз – инфекционное заболевание, характеризующееся прогрессирующим течением с частым поражением легких, центральной нервной системы и других органов.

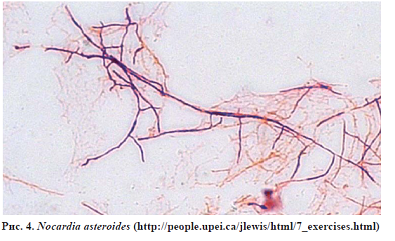

Возбудитель относится к роду Nocardia. Наиболее часто инфекции у людей вызывают N. аsteroids (рис. 4), N. brasiliensis, N. оtitidis.

Морфология. Клетки нокардий представлены вегетативными гифами, прямыми или изогнутыми,часто ветвящимися. Молодые культуры имеют хорошо развитый мицелий, диаметр нитей мицелия составляет 0,3–1,3 мкм. Старые культуры образуют многочисленные нити.

Культура относительно кислотоустойчива, окрашивается по методу Циля – Нильсена. Окраска по Граму варьирует. Молодая культура в патологическом материале может быть представлена Гр(+) короткими, ветвящимися нитями, в старых культурах Гр(–) элементами. Нокардии капсул не имеют, друз не образуют. Неподвижны.

Антигенные свойства: белки (туберкулопротеины).

Культуральные свойства. Возбудитель нетребователен к питательным средам, хорошо растет на мясопептонном агаре (МПА), среде Сабуро. На плотной среде через 48–72 часа образуются мелкие, влажные колонии. Через 72 часа поверхность колоний делается исчерченной, приподнятой, с фестончатыми краями. Колонии пигментированные – от кремового до красного цвета.

По форме мицелия и времени его диссоциации выделяют три группы:

- 1-я группа – мицелий ограниченный, не образует конидий, диссоциирует через 12–14 часов инкубации. Колонии мягкие, пастообразные, слизистые.

- 2-я группа – мицелий ограниченный, не образует конидий, диссоциирует через 20 часов инкубации. Колонии в этой группе пастообразные, маслянистые.

- 3-я группа – мицелий обильный с редкими конидиями. Колонии сухие, кожистые.

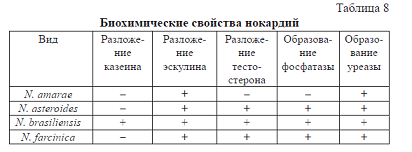

В табл. 8 отражены биохимичесие свойства нокардий.

Факторы патогенности: белковые и полисахаридные компоненты клеточной стенки;миколовая кислота.

Резистентность. Возбудители широко распространены в почве и на различных органических субстратах. Устойчивы к действию факторов окружающей среды.

Эпидемиология:

- резервуар и источникинфекции – почва;

- пути передачи:

- воздушный,

- контактный (через поврежденную кожу);

- восприимчивый коллектив: болеют люди любого возраста; группа риска – люди с иммунодефицитом.

Этиопатогенез. Входными воротами возбудителя является слизистая оболочка дыхательных путей, кишечника, конъюнктивы глаза, а также раны.

При поражении легких возбудитель поглощается альвеолярными макрофагами, вместе с ними проникает в цитоплазму, где сохраняет свою жизнеспособность. Циркуляция возбудителя индуцирует воспалительную реакцию, что приводит к формированию сливных абсцессов и гранулем.

В патологический процесс вовлекаются мягкие ткани грудной клетки, органы средостения. Наиболее восприимчивы больные с иммунодефицитом, реципиенты органов и тканей и больные лейкемией. При поражении легкого в его паренхиме формируются множественные сливные абсцессы и гранулемы.

Клинические проявления. Основная клиническая форма – легочная, которая развивается постепенно. Сначала появляются слабость, недомогание, затем ночное потоотделение, повышение температуры до субфебрильных цифр. Начинают беспокоить сухой кашель, переходящий во влажный с гнойной мокротой и прожилками крови. Температура повышается до 38,5–40 ⁰С; беспокоят озноб, чувство жара, потливость. Состояние и самочувствие больного ухудшаются: больной слабеет, аппетит отсутствует, беспокоят головная боль и бессонница, больной худеет. Кашель усиливается, с обильной мокротой и примесью крови. При вовлечении в воспалительный процесс плевры появляются боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе, выслушивается шум трения плевры.

Генерализованная форма является продолжением развития легочной формы с образованием в других органах многочисленных вторичных гнойных очагов – абсцессов.

Микробиологическая диагностика:

- материалом для исследования являются мокрота, гной, биоптаты тканей;

- методы исследования: бактериоскопия с целью обнаружения в исследуемом материале несептированных гиф;

- бактериологическое исследование.

Статьи по теме

- Микробиология ботулизма и неклостридиальная анаэробная инфекция

- Микробиология газовой гангрены

- Микробиология столбняка

- Классификация анаэробной инфекции по клинико-морфологическим формам и по анатомическим проявлениям

- Биологические особенности анаэробных бактерий

- Чесотка

- Лобковый педикулез фтириаз

- Мочеполовой трихомониаз

- Поражение мочеполовой системы при кандидозном вульвовагините

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)