- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Методические рекомендации к проведению полевых метеорологических наблюдений

Наблюдения за погодой и климатом проводятся на метеостанциях. Характеристику климата можно составить только по данным наблюдений за многолетний период (обычно не меньше 30 лет).

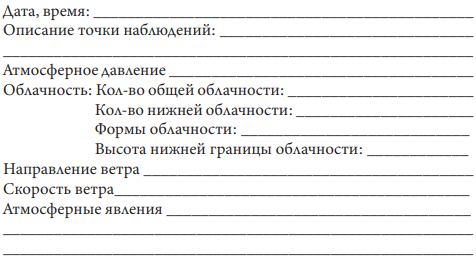

Результаты наблюдений нужно записывать в полевой дневник. На станциях для этого используется специальная метеорологическая книжка КМ‑1. Ниже приводится одна из предлагаемых форм для записи результатов полевых метеорологических наблюдений.

Порядок производства полевых метеорологических наблюдений:

- Погода в момент начала наблюдений (количество и формы облачности, атмосферные явления).

- Температура и влажность воздуха.

- Атмосферное давление.

- Скорость и направление ветра.

- Измерение высоты снежного покрова, определение плотности снега и запаса воды в снеге.

Форма для записи результатов полевых метеорологических наблюдений

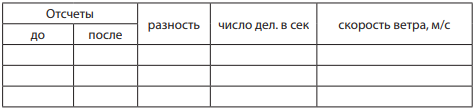

Скорость ветра

Прибор: анемометр ручной чашечный, номер:

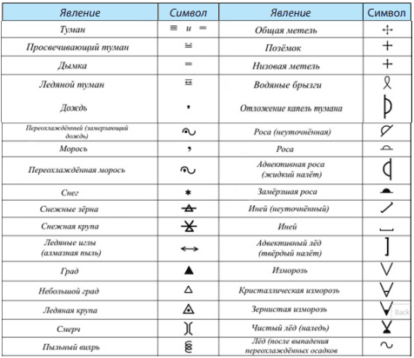

Температура и влажность воздуха

Прибор: аспирационный психрометр, номер:

Температура воздуха, °C:

Влажность воздуха:

Форма записи результатов полевых исследований может быть различной, в зависимости от наличия приборов, а также от целей и задач, которые ставит перед собой исследователь.

Фиксирование облачности и погоды в момент начала наблюдений. Наблюдая за облачностью, необходимо отметить следующие параметры:

- количество общей облачности;

- количество нижней облачности;

- формы облаков;

- высота нижней границы облачности.

При наблюдениях за облаками необходимо пользоваться Атласом облаков. Его можно скачать в формате pdf на сайте Гидрометцентра России https://meteoinfo.ru. Это лучше сделать, если вы выезжаете в экспедицию, где не будет доступа к интернету. Если проблем с интернетом нет, то можно пользоваться сайтом Международного Атласа облаков (https://cloudatlas.wmo.int/). Вы уже знаете, что на этом сайте можно найти много интересной информации не только об облаках, но и об атмосферных явлениях.

Современная 10‑балльная шкала облачности принята на первой Морской Международной Метеорологической Конференции (Брюссель, 1853 г.). Если облаками закрыто 10 % небосвода — отмечаем 1 балл облачности, 30 % — 3 балла, весь небосвод покрыт облаками — 10 баллов. Формы облаков многообразны и находятся в постоянной динамике во времени и в пространстве, поэтому существуют различные методы их классификации.

В Международном Атласе облаков предложены четыре метода классификации облаков:

- По характерным формам (виды облаков по форме и структуре, разновидности по расположению и прозрачности.

- По ярусам.

- По внешнему виду.

- По составу (кристаллические, жидко-капельные и смешанные).

Указываются наблюдаемые формы облаков (на русском и латинице) в соответствии с международной классификацией облаков. Для того, чтобы правильно определить форму облаков и характеризуемую ими погоду, необходимо понимать процессы, приводящие к возникновению этих облаков

Основные виды облаков

Очень хорошо, если вы проследите и запишете переходы одних форм облаков в другие. Это позволит сделать выводы о ходе синоптических процессов. Основания облаков верхнего яруса находятся в полярных широтах на высотах 3–8 км, в умеренных — 5–13 км и в тропических — 6–18 км; среднего яруса — соответственно: от 2 до 4 км, 2–7 км, 2–8 км; нижнего яруса — на всех широтах от земной поверхности до 2 км.

Основания кучевых и кучево-дождевых облаков обычно находятся в нижнем ярусе, но их вершины могут проникать и в средний, и в верхний ярусы. Поэтому эти облака называют облаками вертикального развития, а также конвективными. Таким образом, если вы правильно определите форму облачности, то сможете приблизительно определить и высоту их нижней границы.

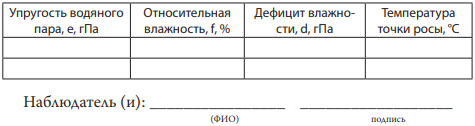

Атмосферные явления

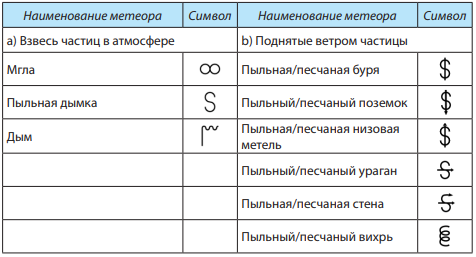

В метеорологии принято обозначать атмосферные явления определёнными значками.

Гидрометеоры

Литометеоры

Фотометеоры

Электрометеоры

При наблюдении за атмосферными явлением важно указать время — когда оно началось и когда закончилось, а также охарактеризовать его интенсивность — слабую, умеренную или сильную.

Например:

- сильный ливневый дождь с 18.40 до 19.30;

- слабый туман с 05.30 до 07.05.

Классификация характера и интенсивности осадков

Наблюдения за температурой и влажностью воздуха

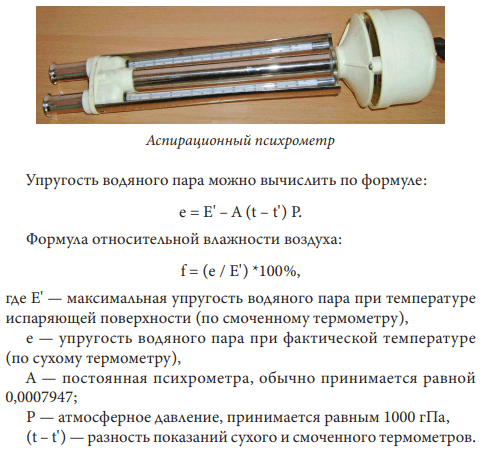

Аспирационный психрометр состоит из двух термометров, которые заключены в металлическую оправу, а резервуары их размещаются в двойных металлических гильзах. В верхней части психрометра имеется небольшой аспирационный вентилятор; с его помощью воздух поступает снизу вверх через металлические трубки и обдувает резервуары термометров, затем поднимается вверх и выходит наружу через разрезы на колпачке вентилятора.

Интересно

За 5 минут до наблюдения на влажном термометре смачивают батист дистиллированной водой с помощью специальной пипетки, прилагаемой к каждому прибору. Заводят механизм вентилятора, не доводя завода на один оборот. Через 3 минуты, когда температура на влажном термометре достигает минимума, производится отсчет по обоим термометрам.

Следует остерегаться нагревания поступающего в него воздуха от наблюдателя. Во избежание этого, нужно становиться так, чтобы ветер не переносил воздух от человека к прибору. Во время работы психрометр держится на вытянутой руке или подвешивается на столб, ветвь дерева, палку и т. д.

Зная температуру воздуха по сухому и смоченному термометрам, определить параметры влажности можно по специальным психрометрическим таблицам: http://legacyipk.meteorf.ru/images/stories/literatura/meteo/psihrometric_tabl_2018.pdf

Наблюдения за атмосферным давлением

Атмосферное давление — одна из основных метеорологических характеристик, позволяющая прогнозировать изменение погоды

Основной единицей в Международной системе единиц (СИ) при измерении атмосферного давления является паскаль (Па).

760 мм рт. ст.=1013,25 гПа

1 мм рт. ст.=1,333 гПа

1 гПа=0,75 мм рт. ст.

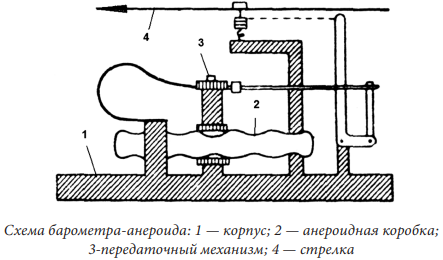

1 мб=100 Па=1гПа

Паскаль равен силе 1 Н, действующей равномерно на площадь 1 м². В метеорологии давление выражают в гектопаскалях. На метеостанциях для измерения атмосферного давления используются цифровые и ртутные барометры. Для полевых исследований чаще всего используют барометры-анероиды. Принцип действия прибора основан на свойстве упругих тел деформироваться под воздействием давления. Барометры-анероиды менее точные, но благодаря своему простому устройству удобны для использования в полевых условиях.

При измерениях барометр-анероид устанавливают на горизонтальную поверхность:

- сначала производят отсчет температуры прибора с точностью до 0,1 °C;

- затем слегка постукивают по стеклу, чтобы преодолеть трение в передаточном механизме;

- снимают отсчет с точностью 0,1 деления шкалы.

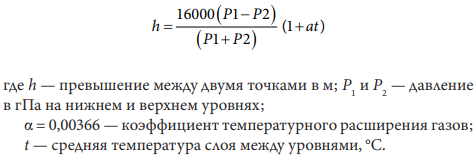

У поверхности Земли плотность воздуха и атмосферное давление выше. По мере того, как мы поднимаемся вверх, давление снижается. Высота, на которую нужно подняться или опуститься для того, чтобы давление изменилось на 1 мм рт. ст., называется барометрической или барической ступенью. Эта величина зависит от средней температуры воздуха между нижней и верхней точкой, где мы измерили давление.

Таким образом, используя данные давления и температуры, можно определить высоту одной точки над другой. Такой способ называется барометрическое нивелирование — определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки по данным атмосферного давления между этими точками. Для этого нужно измерить атмосферное давление и температуру воздуха на 2‑х уровнях, а затем рассчитать превышение двух уровней в метрах, используя формулу Бабине:

Наблюдения за ветром

На метеостанциях измеряют среднюю скорость ветра (с осреднением в 10 мин), мгновенную скорость (с осреднением в 2–5 сек.), а также порыв (максимальное значение мгновенной скорости за какой‑либо промежуток времени, обычно 3 сек.) Скорость и направление ветра измеряется двумя различными датчиками, которые обычно конструктивно оформлены в один ветроизмерительный прибор.

Число оборотов отмечается на циферблатах — большом и нескольких маленьких. При полном обороте большой стрелки маленькая стрелка на циферблате с надписью «сто» передвигается на 1 деление и т. д. Сбоку кожуха счетчика имеется колечко арретира, при помощи которого можно включать и выключать счетчик. Снизу под кожухом расположен винт для привинчивания к деревянной подставке.

Анемометр укрепляют на шесте нужной длины или держат в руке, соблюдая строго вертикальное положение. Записывают показание счетчика — сперва полное число делений на циферблате с надписью «тысяча», затем на циферблате сотен и, наконец, на большом циферблате. Одновременно освобождают арретир счетчика и включают секундомер или замечают время по секундной стрелке часов.

По истечении 3 минут счетчик и секундомер выключают и записывают новое показание на циферблатах. Из разницы показаний счетчика до и после наблюдения узнают число делений, пройденных стрелкой анемометра за 3 минуты. Делят число делений счетчика на 180 секунд и получают число делений, приходящееся на 1 секунду. По переводному графику, приложенному к анемометру, получают скорость ветра в метрах в одну секунду.

Направление ветра можно определить по дыму или компасу. Став лицом к ветру и держа перед собой компас, нулевое деление которого подведено под северный конец стрелки, кладут на его центр спичку или тонкую прямую палочку, направив её в ту сторону, в которую стоит лицом наблюдатель, то есть навстречу ветру. Прижав в таком положении спичку или палочку к стеклу компаса, надо посмотреть, над каким делением шкалы она приходится. Это и будет та часть горизонта, откуда дует ветер. Если у вас нет прибора, то можно воспользоваться шкалой Бофорта для визуального определения скорости ветра:

Наблюдения за снежным покровом

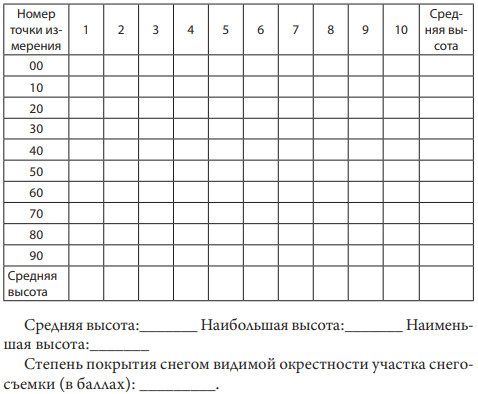

Для того, чтобы получить достоверные данные о снежном покрове, важно правильно выбрать место, где вы будете прокладывать снегомерный маршрут. Снегомерный маршрут должен представлять прямую линию, проходящую по однородному ландшафту, характерному для вашей местности. Например, по ровному полю, лугу, лесу. Длина лесного маршрута 500 м, полевого — 1000 м. При невозможности выбрать прямую линию можно сделать зигзагообразный маршрут, но при этом углы должны быть тупые, а не острые.

Отмечается степень покрытия снегом видимой окрестности участка снегосъемки. Вся окрестность принимается за 10 баллов. Если она вся покрыта снегом, в дневнике указывается 10 баллов. Весной, когда снежный покров начинает сходить, появляется проталины, степень покрытия начинает уменьшаться. Снегосъемку проводят до тех пор, пока половина окрестности остается покрыта снегом (5 баллов).

Интересно

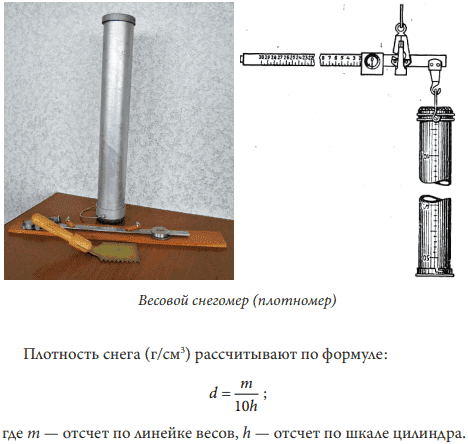

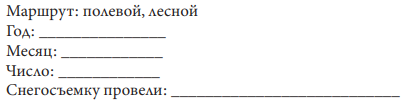

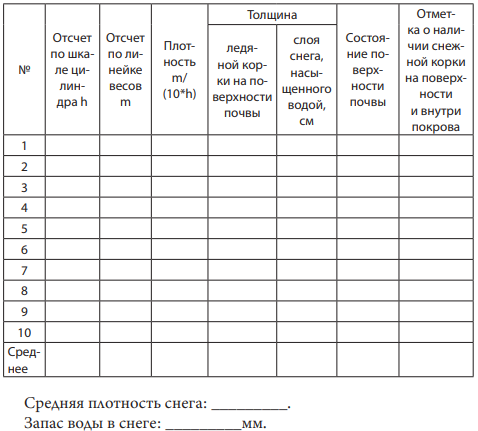

Для измерения плотности снежного покрова используется весовой снегомер. Плотность снега измеряется через каждые 100 м (в лесу 5 проб, в поле 10 проб). Весовой снегомер (иногда его называют плотномер) состоит из металлического цилиндра с крышкой, весов и лопатки. На цилиндре имеется шкала с делениями от нуля до 50 см. Высота цилиндра 60 см, площадь его внутреннего поперечного сечения 50 см2. Снегозаборник отвесно погружают режущей кромкой в снег до соприкосновения его нижнего края с поверхностью почвы. Отсчитывают высоту снежного покрова по шкале цилиндра.

Лопаточкой счищают снег с одной стороны заборника, аккуратно подсовывают ее под его режущий край так, чтобы весь снег, заключенный в цилиндре, остался там. Не отнимая лопатки, вынимают заборник и переворачивают его кромкой кверху. Очищают заборник от приставшего снаружи снега, подвешивают его к крюку весов (став спиной к ветру) и, держа в руке весы за кольцо, взвешивают заборник со снегом, для чего уравновешивают цилиндр со снегом и отсчитывают деление шкалы весов.

1 деление линейки весов равно 5 г. Вес пробы снега равен 5*m (г). Площадь поперечного сечения цилиндра 50 см2. После расчета средней плотности снега вам нужно будет рассчитать запас воды в снеге (мм): z = 10hd. Результаты наблюдений за снежным покровом записываются в дневник.

Результаты снегомерной съемки

Высота снежного покрова, см

Подчеркнуть то, что наблюдается:

- снежный покров равномерный (без сугробов);

- умеренно неравномерный (небольшие сугробы) без оголенных мест, с оголенными местами;

- очень неравномерный (большие сугробы) без оголенных мест, с оголенными местами, с проталинами, лежит только местами.

Плотность снега, г/см3

Подчеркнуть то, что наблюдается: снег пылевидный, пушистый, липкий, рассыпчатый, плотный, влажный, снежная корка, не связанный со снегом под ней, снег плотный с коркой на поверхности, смерзшийся. В примечаниях можно указать наличие ледяной корки или толщину слоя снега, насыщенного водой, или другие подробности, которые могут быть важны для ваших исследований.

Статьи по теме

- Рекомендуемый алгоритм работы над исследовательским проектом

- Общая характеристика климата Якутии

- Как не ошибиться при поиске метеоданных

- Климатическая система земли

- Что изучает синоптическая метеорология

- Какой должна быть метеоплощадка

- Как устроена метеослужба

- Основные метеорологические величины

- Что изучает метрология

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)