- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Использование результатов изучения общественного мнения населения в прогнозировании региональной преступности

Общественное мнение приобретает все более важное значение для деятельности органов внутренних дел.

Главной целью развития современной системы изучения и прогнозирования криминальной ситуации в регионе является получение объективных, достоверных знаний о закономерностях динамики и фактическом состоянии преступности, причинах и условиях, ее обусловливающих.

Однако существующая в настоящее время система информационного обеспечения выработки и реализации организационно-управленческих решений по основным направлениям оперативно-служебной деятельности ОВД не в полной мере отвечает потребностям правоохранительной практики и нуждается в модернизации.

В этом плане одним из важнейших методов социологического обеспечения деятельности ОВД следует считать изучение общественного мнения относительно эффективности их деятельности и доверия населения к ним.

Как отмечают В.Б. Гончаров и В.В. Кожевников, «не считаться с общественным мнением, не замечать его сегодня нельзя, ибо оно, хотя и содержит в себе неформальные представления о борьбе с преступностью, однако оказывает давление на всю деятельность правоохранительной системы».

Общественное мнение в ст. 9 Федерального закона «О полиции» (2011 г.) определяется в качестве основного критерия оценки деятельности полиции

Исследовательский интерес лежит сразу в нескольких областях: в изучении общественного мнения о криминогенной обстановке, оценке эффективности деятельности ОВД, понимании точек расхождения интересов населения и полиции, формировании гражданского общества.

В качестве особой проблемы, стоящей на пути современного криминологического прогнозирования, следует назвать проблему латентности преступности, тесно связанную, прежде всего, с механизмами учета и регистрации преступлений правоохранительными органами. И здесь показательно то, что информативные результаты социологических исследований, опросов общественного мнения дают возможность не только увеличить достоверность прогноза регистрируемой преступности, но и выйти на решение проблем выявления и снижения уровня скрытой преступности.

Сегодня можно говорить о перспективах криминологического прогнозирования и использования результатов изучения общественного мнения о деятельности ОВД, предполагающих:

- формирование самостоятельного направления стратегических исследований в структуре МВД России;

- достаточный уровень оснащения и кадрового обеспечения подразделений, занимающихся прогностическими исследованиями (по примеру иных силовых ведомств – ФСБ или МЧС России);

- обеспечение социологической и прогностической поддержки в решении ключевых организационно-управленческих проблем в сфере борьбы с преступностью;

- использование результатов мониторинга безопасности личности и специальную ведомственную профилактику с активным привлечением населения.

В последнее время шире стали изучаться и освещаться проблемы, связанные с профессиональной деформацией полицейских, с субъективными детерминантами их противоправного поведения, а также с взаимодействием неформальной полицейской субкультуры и полицейского правосознания.

Важным направлением изучения общественного мнения населения является анализ угроз, рисков и прогнозов оказаться пострадавшим от преступления.

Мониторинг общественного мнения о деятельности ОВД является неотъемлемой формой и важным показателем результативности его деятельности, который, ко всему прочему, выступает в качестве инструмента гражданского контроля, выявляет точки расхождения интересов населения и полиции, способствует формированию гражданского общества.

Одновременно руководителям МВД различного ранга вменялось в обязанность обеспечение внедрения полученных результатов при подготовке управленческих решений и планов работы.

В частности, Н.Н. Демидов и О.В. Зуева считают, что комплексный анализ общественного мнения позволил обозначить (предвидеть) управляемые факторы, требующие экстренного воздействия.

Интересно

Известно, что общественное мнение – это проявление общественного сознания, которое может резко меняться под влиянием различных факторов, связанных не только с деятельностью ОВД.

Прежде всего, надо учитывать, что мнение граждан о деятельности в целом ОВД может меняться в течение года (например, из-за публикаций в СМИ о резонансных преступлениях).

Поэтому замеры общественного мнения в разные месяцы одного года могут давать разные результаты даже при применении одинаковых методик опроса.

В 2016-2017 гг. этот эффект начал спадать, люди стали острее переживать негативные последствия экономического кризиса – снижение реальных доходов населения, рост угроз увольнений, непопулярные решения Правительства РФ по пенсионной реформе, финансовой поддержке олигархов, «пострадавших» от западных санкций, и т.п., в результате чего показатель общественного мнения о работе полиции упал несколько ниже устойчивого интервала значений.

Западная криминология уже достаточно давно выработала рекомендации, касающиеся представления преступности средствами массовой коммуникации.

В частности, Г. Шнайдер задается вопросом и сам же отвечает на него: «Как же должны СМИ отражать преступность?»:

- во-первых, ее отображение должно соответствовать действительности;

- во-вторых, необходимо всесторонне учитывать особенности восприятия населением подобной информации;

- в-третьих, материалы о преступности целесообразно дополнять информацией о личности преступников;

- в-четвертых, разъяснять причины совершения конкретных преступлений.

Однако утверждать, что хотя бы какие-то из этих рекомендаций учитываются в настоящее время большинством российских журналистов, занимающихся темой преступности, не представляется возможным.

Сегодня основным фактором формирования положительного образа сотрудника ОВД является доверие

Согласно результатам изучения общественного мнения о деятельности полиции, проведенного Российским государственным социальным университетом в 2014 г. в 85 субъектах РФ, 33% граждан не в полной мере доверяют полиции, 48% испытывают обеспокоенность по поводу своей безопасности, 47% граждан не чувствуют защищенности от преступников.

По мнению В.И. Майорова и О.Н. Дунаевой, кризис доверия к правоохранительным органам в России был обусловлен во многом провалами властей в политической и экономической сферах деятельности в начале и середине 90-х гг. прошлого столетия. Именно тогда проявился резкий всплеск преступности, повсеместно появилась коррупция, авторитет правоохранительных органов упал до минимума. До сих пор эти негативные моменты проявляются с устойчивым постоянством при анализе общения граждан с сотрудниками правоохранительных органов.

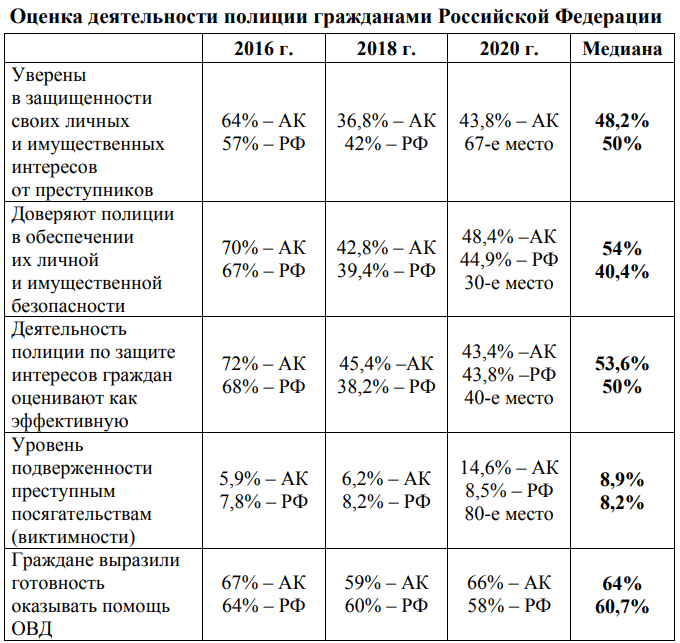

Так, например, по заказу ГУ МВД России по Алтайскому краю ВЦИОМ проводит ежегодные социологические исследования общественного мнения по вопросам личных впечатлений о качестве работы полиции и ее отдельных служб, отношения к ним, об оценках личной безопасности и по другим подобным вопросам.

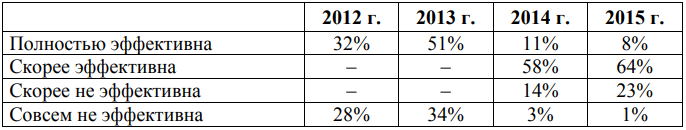

Фокусом настоящего анализа являются статистические данные, полученные в результате опросов жителей Алтайского края в период с 2012 по 2015 г. Одни выбранные вопросы пересекались по своему смыслу с описанными выше (в целях сравнения общероссийских тенденций и особенностей Алтайского края), другие не нашли отражения в федеральных опросах.

На вопрос: «Насколько, по Вашему мнению, эффективна деятельность полиции в целом и ее отдельных подразделений по защите Ваших личных и имущественных интересов?» – респонденты дали следующие ответы:

Таблица демонстрирует достаточно широкий разброс мнений относительно степени эффективности работы полиции в Алтайском крае. Результаты опросов позволяют провести четкую линию разграничения настроений граждан, которая пролегает между 2012-2013 гг.; 2014-2015 гг. и 2018-2020 гг.

В 2012 г. наблюдался практически паритет мнений от полной эффективности работы полиции (32%) до полной неэффективности ее работы (28%). По прошествии двух лет с начала реформы МВД опрос 2013 г. резко снизил долю тех, кто не видел в работе полиции эффективности.

В 2014 г. 58% респондентов посчитали деятельность алтайской полиции уже скорее эффективной, в 2015 г. – 64% при 14%, выбравших ответ «скорее неэффективна» в 2015 г.

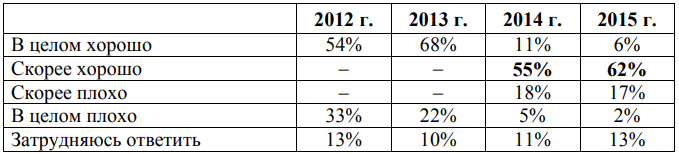

Результаты проверочного вопроса: «Как Вы считаете, полиция в целом хорошо или плохо защищает Ваши личные и имущественные интересы?» приведены для сравнения в таблице ниже:

Кратко можно охарактеризовать эти результаты следующим образом.

Жители Алтайского края после проведения реформы МВД России, начиная с 2014 г., считали уровень защиты своих интересов достаточно высоким, а в последние два года – подавляюще высоким (за это высказалась более трех пятых всех опрошенных), что в реальности играет на повышение доли лиц, оценивающих деятельность полиции в целом и ее отдельных подразделений по защите личных и имущественных интересов как эффективную.

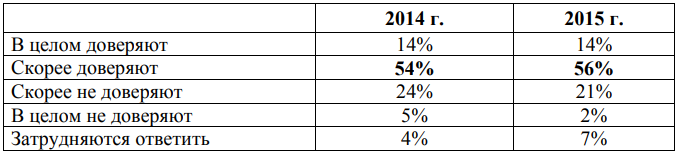

Вопрос доверия граждан важен для организации работы полиции и ее имиджа в глазах общественности и институтов гражданского общества. Поэтому гражданам в Алтайском крае, как и на федеральном уровне, в 2014 и 2015 гг. задавался идентичный вопрос о доверии органам внутренних дел (табл).

В 2016 г. удельный вес доверия еще сохранился на прежнем уровне – 70%, а вот в 2018 г. он снизился до 42,8%, затем слегка подрос в 2020 г. до 48,4%.

Итогом опроса на тему доверия полиции можно считать устойчивость доверительного отношения жителей края к полицейским. Показатели 2014 и 2015 гг. практически идентичны друг другу, причем общий средневзвешенный уровень доверия составил 69%, тот же показатель недоверия – лишь 26%, из них количество лиц, которые убежденно не доверяют полиции, – лишь около 4%. Для сравнения: по данным С.Е. Кораблева, уровень доверия полиции в настоящее время в США составляет 86%, в Японии – 92%, а в Швеции – 98%.

Гражданам задавались и другие вопросы, призванные обеспечить целостную картину общественного мнения о полиции Алтайского края.

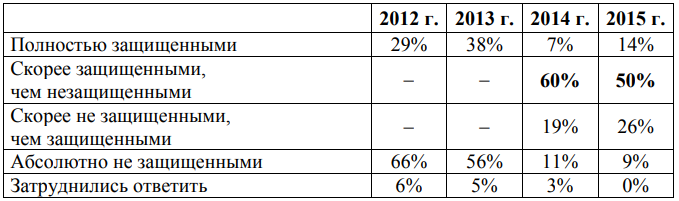

Приведенные данные необходимо рассматривать в связке с другим, важным корректирующим вопросом: «Вы в целом чувствуете себя защищенным или не защищенным от преступных посягательств на вашу жизнь, здоровье, имущество и т.д.?». Ответы на него распределились следующим образом (табл.):

Как следует из приведенной таблицы, ощущение незащищенности:

- доминировало в 2012-2013 гг. (66% и 56% ответов соответственно);

- в 2014, 2105, 2016 гг. свою защищенность чувствовали уже 67% и 64% респондентов соответственно. Иными словами, настроения жителей Алтайского края за последние два года поменялись местами;

- в 2018 и 2020 гг. показатель степени защищенности снова упал (соответственно до 36,8% и 48,8%).

Таким образом, проверка достоверности результатов вопроса о безопасности вопросом о защищенности личных интересов показала, что 40% голосов, отданных в 2015 г. за ответ «жизнь стала опаснее», компенсируются более частным вопросом о личной безопасности, где имеется 64% голосов, отданных за ответ «чувствую себя защищенным».

Вместе с тем следует держать в поле зрения особую группу респондентов, подвергавшихся преступным посягательствам, которые почти в два раза чаще среднего указывали, что опасаются произвола со стороны сотрудников правоохранительных органов. Ключевым фактором является реакция полиции на обращения. Опасения произвола максимальны среди тех, кто обратился в полицию и оказался не доволен предпринятыми действиями.

Интересно

Анализируя структуру общественного мнения в системе управления ОВД, следует учитывать ее уровни: высший, территориальный (региональный), низовой, а также особенности деятельности той или иной службы: уголовного розыска, охраны общественного порядка и др.

Такой подход (анализ и исследование общественного мнения применительно к реальной системе управления ОВД), как представляется, позволяет по-новому подойти к его совершенствованию. Однако не всегда столь углубленно и методически обоснованно проводятся такие исследования.

Опросы общественного мнения проводились отдельно по сельским территория и городским. Например, по инициативе ГУ МВД России по Алтайскому краю во взаимодействии с общественными советами в 3-м квартале 2019 г. было проведено изучение общественного мнения об отношении населения к деятельности полиции. Опрос проводился на территории четырех районов края – Топчихинского, Калманского, Родинского, Советского (всего в 29 населенных пунктах) и в одном городе – Белокурихе.

Всего было опрошено 922 респондента. По итогам опроса были получены следующие результаты: 73% опрошенных сообщили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество, 81% сказали, что доверяют правоохранительным органам в обеспечении личной и имущественной безопасности.

В сентябре 2020 г. Главным управлением МВД России по Алтайскому краю во взаимодействии с общественными советами было проведено изучение общественного мнения об отношении населения к деятельности полиции городов Барнаула и Новоалтайска.

Всего в двух городах было опрошено 1076 человек, по результатам которых были получены следующие результаты:

- 68% опрошенных сообщили, что чувствуют себя защищенными от преступников, от посягательств на жизнь, здоровье и имущество;

- 72% сказали, что доверяют правоохранительным органам в обеспечении личной и имущественной безопасности;

- в целом положительно оценили работу полиции 72% опрошенных граждан;

- 28% – отрицательно либо воздержались от ответа.

Анализ большинства опросов свидетельствует о том, что 65,3% респондентов считают, что для повышения роли общественного мнения в управленческой деятельности ОВД в первую очередь необходимо более активно пропагандировать и внедрять в обществе идеи социального партнерства населения и органов внутренних дел.

Вместе с тем, как справедливо замечает С.В. Егорышев, «…в общественном мнении оценка результативности органов внутренних дел зачастую осуществляется через действенность и силу закона: действует закон – хорошо работают органы внутренних дел, и наоборот»

Все это сказывается на формировании имиджа МВД.

Влияние на формирование имиджа МВД оказывает и тот факт, что современное законодательство не всегда в полной мере отвечает потребностям общественного развития, отражает новации, возникающие в структуре общественных отношений. В связи с изменениями, которые происходят в нашем обществе, процесс формирования общественного мнения о правоохранительной деятельности приобретает особую актуальность.

Подводя предварительные итоги проводимой реформы, Министр МВД России В. Колокольцев неоднократно отмечал, что пока реформа МВД не решила ключевых проблем: «Принятые на первом этапе реформы меры были необходимы. Однако для получения результата они оказались недостаточными, они не оправдали в полной мере ожидания граждан. Именно поэтому важна оптимизация нашей работы, предстоит еще многое сделать, чтобы граждане реально ощутили позитивные изменения в системе органов внутренних дел».

К тому же одной из задач реформирования было объявлено повышение престижа и конкурентоспособности профессии полицейского.

Для формирования позитивного образа сотрудника ОВД используются различные формы коммуникативной активности, среди которых: средства массовой информации и интернет сайты, общественные советы при территориальных ОВД, личные каналы коммуникации (личное обаяние, культура общения). Важно, чтобы эта активность не ограничивалась лишь информационным сопровождением, а больше проявлялась в диалоге с общественностью.

Интересно

Особое место в полиции занимают участковые уполномоченные полиции, поскольку именно они находятся в шаговой доступности от населения; представляют каждодневно полицию в глазах общества; должны быть понятными гражданам своими поступками и решениями.

Вместе с тем общественное мнение оценивает образ участкового уполномоченного полиции неоднозначно: лишь 29% граждан оценили работу участкового уполномоченного полиции на «удовлетворительно»; 23% оценили на «неудовлетворительно»; 48% не смогли оценить работу участкового уполномоченного полиции в силу отсутствия контактов.

В большинстве случаев в оценках образа участкового уполномоченного полиции присутствовали безразличие, формализм, разочарование, низкий профессионализм, слабая связь с населением, высокий уровень отчужденности от граждан.

При непосредственном общении с участковым уполномоченным полиции граждане отмечали тактичность и вежливость лишь в 33% случаев, чуткость и понимание в 15%, компетентность и исполнительность в 10%.

Уровень доверия населения к участковых уполномоченных полиции непосредственно и прежде всего зависит от результативности и профессионализма их работы, ответственного и внимательного отношения к своим обязанностям, готовности в любой момент прийти на помощь к гражданам.

Отдельно следует выделить особенности формирования имиджа сотрудника ОВД в процессе профессионального образования в вузах МВД.

Концептуальную основу составляют цель и задачи формирования имиджа сотрудника ОВД и критерии его оценки

Целью является подготовка специалиста-профессионала, постоянно стремящегося к своему самосовершенствованию, способного эффективно выполнять свои служебные обязанности, осознающего роль имиджа как условия эффективной службы.

К задачам формирования имиджа сотрудника ОВД относят:

- овладение знаниями об имидже сотрудника ОВД;

- формирование ценностных ориентаций курсантов (гуманистическая направленность, духовные ценности, творческая самореализация);

- повышение мотивации профессионального развития и роста;

- освоение норм и принципов профессиональной этики сотрудника ОВД;

- формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни.

В этом процессе Н.П. Каданцева выделяет критерии оценки достижения результатов, среди которых наиболее значимыми являются:

- «Отношение к профессии и к себе как представителю ОВД», который включает в себя: уверенность в необходимости соблюдения законов и этических норм, ориентацию на долг, честь и достоинство офицера ОВД, преданность избранной профессии.

- Другой критерий «Осознанность роли имиджа для эффективности профессиональной деятельности и личностного развития» оценивается по следующим показателям: понимание влияния имиджа на профессиональную деятельность и карьеру, осознание необходимости работы над собой для формирования имиджа, понимание влияния общественного мнения (как тебя оценивают другие).

- Следующий критерий «Профессионально значимые качества: ответственность и коммуникативность» включает в себя: самокритичность и ответственность за свои успехи и неудачи в учебе и в последующей службе, следование правилам профессиональной этики, выполнение служебных требований, умение устанавливать психологический контакт, разрешать конфликтные ситуации.

- Наконец, критерий, характеризующий «Внешний вид и культуру речи» оценивается по следующим показателям: стремление к достойному внешнему виду, соблюдение культуры речи и четкое изложение своих мыслей.

Вместе с тем для конструктивного сотрудничества населения и сотрудников ОВД сегодня имеются неиспользованные возможности и достаточные резервы – психологическая готовность населения оказывать содействие сотрудникам ОВД и изменение приоритетов в деятельности полиции, которая должна повернуться от защиты государственных интересов к защите интересов и прав граждан.

Статьи по теме

- Криминологическое прогнозирование, планирование и программирование борьбы с региональной преступностью

- Организация обеспечения криминологической безопасности в регионе

- Криминология о концепции национальной безопасности РФ

- Предупреждение региональной экстремистской преступности

- Причинный комплекс региональной экстремистской преступности

- Криминологическая характеристика региональной экстремистской преступности

- Предупреждение миграционной преступности в регионе

- Причинный комплекс миграционной преступности в регионе

- Криминологическая характеристика региональной групповой и организованной преступности

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)