- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Грамматический строй речи

Остановимся прежде всего на словообразовании и словоизменении, владение которыми имеет важнейшее значение для развития грамматического строя, развития речи в целом, а также для овладения правилами грамматики и правописания.

Способы словообразования у детей рассматриваемой категории, как показывают исследования Е. С. Слепович и Р. Д. Тригер, совпадают с теми, которые наблюдаются у нормально развивающихся детей: использование суффик сов в целях преобразования слова. Этим они отличаются от умственно отсталых детей.В числе самостоятельно преобразованных слов, как и у нормальных детей, у них преобладают существительные. Однако, если для нормально развивающихся детей характерно примерно вдвое более частое образование существительных с самостоятельным значением (море–моряк), чем существительных с тем или иным оттенком (мост – мостик), то у детей с задержкой психического развития обе эти формы словообразования проявляются примерно в равной мере. Значительно меньше, чем нормально развивающиеся дети, образуют они прилагательных, и лишь по образованию однокоренных глаголов они оказываются примерно на том же уровне, что и нормально развивающиеся школьники.

При изучении словообразования у школьников с задержкой психического развития выявилось довольно значительное число слов, которые не встречаются при выполнении таких заданий нормально развивающимися детьми. Особо следует рассмотреть случаи образования неологизмов – слов, не применяющихся обычно в речи, созданных самими детьми. В одних случаях такие слова образуются, когда ребенок, преобразуя слово, выделяет корневую морфему (прыгать – прыг, красить – крас), в других – неологизмы возникают в результате необычного соединения морфем.

Например, правильно образовав уменьшительно-ласкательную форму «мостик» от слова «мост», ребенок использует затем этот же суффикс, неправомерно образуя от слов «гроза» и «соль» производные «грозик», «солик». Корни слов легко соединяются детьми с другими, обычно не сочетаемыми с ними суффиксами, в результате чего возникают такие неологизмы, как «грозаки», «грозилка», «грозник» (от слова «гроза»), «красник» (от слова «красить») и др.

Период словотворчества (включающий образование неологизмов) является нормальным явлением в процессе развития речи в дошкольном детстве («от двух до пяти») и заканчивается обычно уже в старшем дошкольном возрасте. У детей с задержкой психического развития это явление наблюдается даже и на втором году школьного обучения.

Недостаточная сформированность грамматического строя речи детей с задержкой психического развития может не обнаруживаться в спонтанной речи и поэтому замечается нередко, только когда ребенок приступает к школьному обучению.

Она проявляется в трудностях при овладении новыми формами речи – повествованием и рассуждением и выступает в ситуациях, требующих развернутых речевых высказываний. Как отмечает А. Р. Лурия применительно к речевым нарушениям у взрослых, именно невозможность перейти к связному развернутому высказыванию указывает на серьезные дефекты в грамматическом строе речи больного.

Ряд особенностей усвоения грамматического строя родного языка рассматривается в специальном исследовании Л. В. Яссман (1976). Показано, что ошибки в грамматическом построении самостоятельной речи наблюдаются у детей с задержкой психического развития чаще, чем у нормально развивающихся младших школьников. Если у последних наблюдались ошибки в третьей части составленных ими предложений, то у детей с задержкой психического развития – в половине.

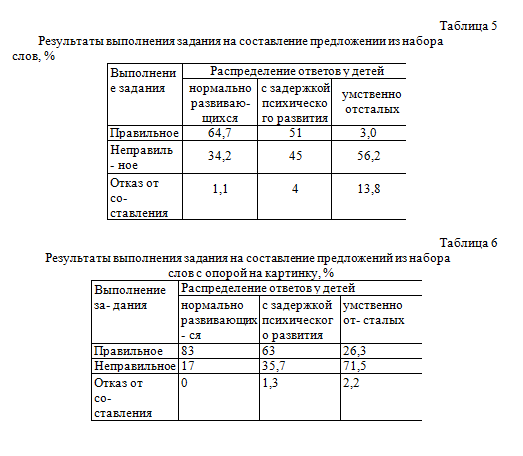

Детям следовало самостоятельно построить предложения из заданных в исходной форме слов, что требовало предварительного осмысления набора слов с последующим грамматическим оформлением в предложение. Естественно, что в части случаев недостатки в построении предложений могли быть связаны с трудностями осмысления набора слов (см. табл. 5).

Различия между детьми с задержкой психического развития и нормально развивающимися становятся еще более значительными, когда составление предложений облегчается возможностью опереться при осмыслении набора слов на предлагаемую ребенку сюжетную картинку. В этих условиях нормально развивающиеся Дети грамматически правильно построили 83 % предложений, в то время как дети с задержкой психического развития – лишь 63 % (см. табл. 6).Как можно видеть из сопоставления количества правильно составленных предложений детьми нормально развивающимися и с задержкой психического развития с опорой на картинку и без нес (табл. 5 и 6), помощь в осмыслении набора слов приводит к увеличению числа правильно составленных предложений детьми с задержкой психического развития в меньшей степени, чем нормаль но развивающимися (на 12 % по сравнению с 18,3 %).

Это достаточно убедительно свидетельствует о том, что не столько осмысление, т.е. не интеллектуальные затруднения, сколько недостаточное владение грамматическим строем языка, его закономерностями является причиной большого числа ошибок в высказываниях у детей описываемой категории. Отставание в речевом развитии, как это показывают исследования Г. Б. Шаумарова, К. К.

Мамедова и других, сохраняется на протяжении всего школьного обучения детей с задержкой психического развития.

Статьи по теме

- Нейроонтогенетический подход к диагностике и коррекции двигательных и речевых нарушений

- Психическое развитие при детском церебральном параличе

- Психологические особенности умственно отсталых детей с нарушениями зрения

- Слепоглухие дети

- Эмоционально-волевая сфера при нарушениях зрения

- Дети с нарушениями зрения и их эмоциональное состояние

- Речь и общение при нарушениях зрения

- Мышление детей с недостатками зрения и мыслительные операции

- Формирование обобщенных мыслительных действий у слабовидящих при решении математических задач

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)