- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Биотический этап эволюции

В конце абиотической эволюции появились примитивные организмы протобионты. Они представляли собой организованные, отграниченные от окружения, обособленные системы молекул, способные к репликации и «трансляционному синтезу белка (генетическая гипотеза).

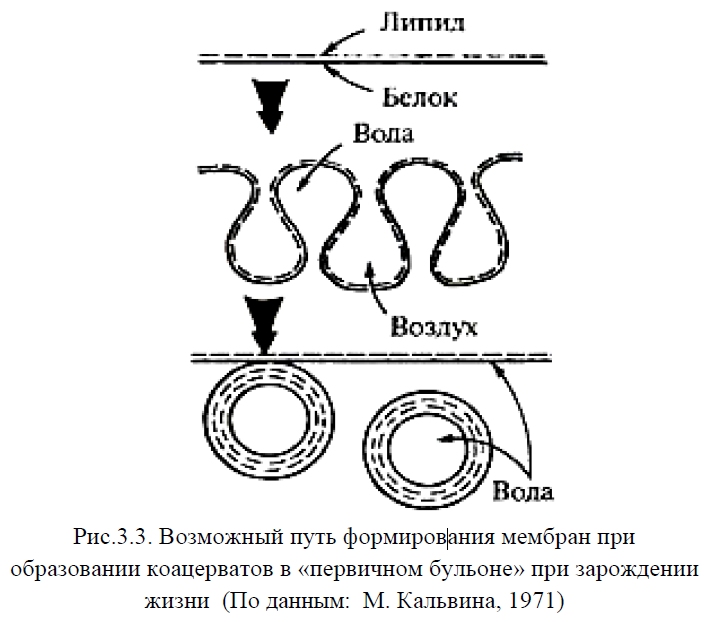

По мере того, как биологические явления начинали преобладать над пребиотическими (рис.3.3), первичный бульон становился все беднее органическими веществами. В этих условиях селективным преимуществом для протобионтов стало обладание плазматической мембраной, защищающей от потери этих веществ путем диффузии и способность избирательно их накапливать, например, посредством переноса неорганического фосфата на нуклеозиддифосфат.

Мембраны могли возникнуть в ходе формирования коацерватов (капля или слой с большей концентрацией коллоида, чем в остальной части раствора), образующихся в воде при соприкосновении двух слабо взаимодействующих полимеров, или при адсорбции полимеров на поверхности глин.

Поглощение веществ привело к росту, а затем и делению, при этом выживали те продукты деления, которым доставался полный набор нуклеиновых кислот и белков. Селективное преимущество доставляли объединение отдельных геномов в единый геном, появление специальных механизмов разделения и перетяжки.

Такое образование, снабженное все более расширявшимся набором ферментов, называют протобионтом (синоним понятия «эобионт»). С обеднением первичного бульона давление отбора стало благоприятствовать формам, способным к самостоятельному синтезу жизненно важных веществ.Основным способом получения энергии являлась первичная гетеротрофия. У более высокоразвитых протобионтов уже имелись раз личные процессы брожения. Третичная атмосфера, в которой количество СО2 продолжало возрастать (в том числе и благодаря брожению), позволяла частично покрывать в углероде за счет ассимиляции СО2.

Вырабатываются и биотические пути синтеза аминокислот, которые уже отсутствуют в первичном бульоне. Процессы аэробного дыхания как способ получения энергии явились шагом вперед по сравнению с брожением.

Интересно

Источником кислорода, которого еще не было в атмосфере, служили сульфаты, нитриты, нитраты и т. д. Сформировался механизм переноса электронов по цепи дыхания. Необходимые для этого порфирины (цитохромы) могли синтезироваться синтетическим путем.

Вторым, эволюционно самым важным, путем получения энергии стало использование света. Первым шагом на этом пути была, по всей видимости, простая фотохимическая реакция.

Вторым, более эффективным шагом было циклическое фотофосфорилирование, а третьим – нециклическое фосфорилирование, позволившее восстанавливать СО2 и строить органическое вещество.

Организм, овладевший фотосинтезом, стал автотрофным. Фотосинтез привел к активному образованию органического вещества и свободного кислорода. На основе синтеза органического вещества смог возникнуть круговорот веществ между автотрофными и зависящими от них гетеротрофными организмами. Наличие кислорода явилось предпосылкой для развития аэробного хемосинтеза и эволюционно самого молодого из процессов получения энергии – дыхания.Возникла вторичная гетеротрофия, в которой процессы брожения заменены дыхани-ем. На протяжении 2,8 – 1,8 млрд. лет в атмосфере все еще было, вероятно, кислорода меньше одного процента.

Таким образом, в процессе биотической эволюции можно выделить следующие этапы:

- Возникновение жизни (около 3,5 млрд лет назад). Структуризация белков и нуклеиновых кислот с участием биомембран приводит к появлению первичных клеток, способных к делению. Появление клеток, различающихся по типу питания, – хемоавтотрофных и гетеротрофных прокариот – дает начало биотическому круговороту.

- Появление фотоавтотрофных эукариот, развитие фотосинтеза и биопродукция кислорода обусловливают постепенный переход к окислительной атмосфере. Появляются колониальные и многоклеточные формы, закладываются все царства живого. Оксигенация атмосферы и возникновение озонового экрана делают возможным выход на сушу – сначала амфибиальных организмов, а затем и земных растений и животных. Это дает мощный скачек биоразнообразия и биомассы биосферы, приводит к дальнейшему усложнению и совершенствованию биотического круговорота. Возникают сложные экологические системы, содержащие все уровни трофической организации.

- Увеличение биологического многообразия и усложнение строения и функциональной организации живых существ и биосферы в целом. Происходит формирование облика планеты, близкого к современному: размещение континентов, стабилизация климата, становление биомов. Полностью сформировались средообразующая функция биосферы и биологический контроль ее гомеостаза.

- Появление человека – лидера эволюции. Возникновение и развитие человеческого общества, вовлечение в техногенез непропорционально больших (по мерам биосферы) потоков вещества и энергии нарушает замкнутость биотического круговорота, вызывает антропогенные экологические кризисы и становится негативным фактором эволюции.

Биосфера сталкивается с техносферой и превращается в экосферу.

Статьи по теме

- Ноосферология и глобалистика: сегодняшнее состояние

- Критики учения о ноосфере

- Развитие учения о ноосфере последователями В.И. Вернадского

- Биосферно-ноосферное учение В.И. Вернадского

- Условия становления и существования ноосферы

- Основные признаки ноосферы

- Возникновение и развитие ноосферы

- Эволюция организмов

- Важнейшие закономерности эволюции биосферы

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)